Когда крест стал мечом: тамплиеры и другие военные ордена, сражавшиеся с мусульманами на полуострове

Убивать или не убивать. Такова была дилемма 900 лет назад. В 1120 году папа Иннокентий II перешёл красную черту, санкционировав создание ордена тамплиеров в Иерусалиме перед лицом угрозы христианству со стороны мусульман. Это означало, что религиозный лидер — заметьте, монах, а не монах — мог обагрить свои руки вражеской кровью. «В связи с необходимостью была сформулирована идея воинствующей Церкви, в которой её сыны могли бы мобилизоваться с оружием в руках против неверных», — объясняет по телефону Карлос де Айяла Мартинес . Профессор средневековой истории Мадридского автономного университета. «Убийство не осудит тебя, потому что ты будешь послушен Богу».

Этот вопрос возник после Первого крестового похода 1095 года – военной кампании по возвращению территорий, утраченных исламом. «Хотя Иерусалим был завоёван в 1099 году, ситуация была очень хрупкой; требовалась более твёрдая поддержка», – добавляет он. Кроме того, существовала ещё одна европейская граница, которой угрожали неверные: Пиренейский полуостров. Именно поэтому здесь были созданы собственные военные ордена, такие как орден Калатравы в 1157 году или орден Сантьяго (1170).

«До них на полуострове обосновались тамплиеры, рыцари Ордена госпитальеров и, в меньшей степени, Тевтонский орден», — объясняет Де Айяла, один из экспертов, принявших участие в курсе по основам романского искусства, который состоялся в последние выходные июля под названием «Искусство и военное дело: наследие военных орденов в Испании (XII–XIII века)» . Курс проходил в Агилар-де-Кампоо (Паленсия) по приглашению фонда Санта-Мария-ла-Реаль. Курсы, проводимые историком искусства Педро Луисом Уэртой Уэртой, проводятся уже 26 лет и проходят два раза в год.

«Тамплиеры были широко представлены в Арагоне и Португалии, а орден госпитальеров, или Святого Иоанна, присутствовал в Кастилии и Леоне. После первоначального периода, когда они прибыли, они вскоре начали получать испанских рыцарей», — говорит Де Айяла. Важное отличие между орденами на полуострове и зарубежными «заключается в том, что они контролировались королями, а не папой, что вызывало трения с папой», добавляет этот автор более 200 статей о военных орденах. Эти религиозные ополчения состояли из мужчин, в основном так называемых «фрейрес кабальерос», которые участвовали в многочисленных сражениях на полуострове. В некоторых они потерпели сокрушительное поражение, например, при Аларкосе (1195), а в других — одержали победу, например, при Лас-Навас-де-Толоса (1212) и решающей битве при Саладо (1340).

Эти рыцари должны были быть как минимум идальго, представителями низшего дворянства, и являться монахами, то есть вести активную, а не созерцательную жизнь в обществе, как монахи». Им должно было быть не менее 17 лет. «При вступлении им давали кусок хлеба, одежду, лошадь и оружие. Поначалу ими руководил религиозный идеал — отдать свою жизнь за других, — но со временем стали очевидны и другие идеалы, такие как слава». Его члены были связаны обетами послушания, целомудрия и личной бедности, хотя эти два последних «со временем смягчились». Они также молились. Профессор Де Айяла отмечает, что, согласно документам, рыцари ордена Калатравы «должны были молиться 267 раз в день».

За непокорность полагались наказания. В ордене Монтеса (Валенсия) было предписано, что если рыцарь ранит другого, «его заковывают в кандалы до тех пор, пока магистр [командующий орденом] не сжалится над ним». Отсутствие смирения наказывалось «приемом пищи на земле и неспособностью отпугивать приближающихся собак, кошек или птиц». В то же время, изгнание или пожизненное заключение присуждалось тем, кто «непрерывно прелюбодействовал, содомил, сожительствовал или изменял на поле боя».

Несмотря на эту суровую реальность, вокруг орденов сложилось множество мифов. «Тамплиеры – это главное; коммерческая литература унижала их, называя эзотерическим орденом». Для Де Айялы худшим примером являются романы Дэна Брауна («всё выдумано»). «Проблема тамплиеров заключалась в суде, который закончился их роспуском в 1312 году. Их обвиняли в бездоказательных обвинениях, таких как идолопоклонство и содомия. На самом деле, король Франции хотел с ними покончить». В Испании именно католические монархи обезглавили ордена, чтобы взять их под свой контроль.

Существовали не только мужские военные ордена. Доктор философии по средневековой истории Мария Феррер-Видаль рассказала о женских орденах, так называемых фрейлах. «В Европе было около 30 таких монастырей, в которых состояло около 200 женщин. Половина этих центров находилась на Пиренейском полуострове, потому что здесь проходил наш крестовый поход». К сожалению, от этих сооружений сохранилось мало материальных остатков.

«Задачей монахинь было молиться, чтобы их молитвы помогали рыцарям одерживать победы в сражениях. Представьте себе, как эти женщины возносили одни и те же молитвы к небесам одновременно во всех этих монастырях», — добавляет она. Монахини ордена Сантьяго читали не менее 90 молитв «Отче наш» в день.

С экономической точки зрения они были важны, поскольку «находясь в арьергарде, они захватывали территории, не требовавшие обороны и пригодные, например, для перегона скота». Феррер-Видаль объясняет, что для этих женщин вступление в монастыри «придавало им престиж, хотя многие из них были вдовами монахов». Она специально изучала монастырь Санта-Эуфемия-де-Косуэлос (Паленсия), который посетила во время курса и от которого сохранилась только церковь. Это был первый женский монастырь ордена Сантьяго в Испании.

Монахини «носили простую одежду из ткани монастырских цветов (белого, чёрного, коричневого и т. д.) с вышитым на ней гербом своего ордена». Что касается их внешнего вида, то им предписывалось «коротко стричься и прятать волосы, а макияж и выщипывание бровей были запрещены».

Хавьер Мартинес де Агирре , профессор истории искусств Мадридского университета Комплутенсе, рассказал о церквях, построенных в этих особенных монастырях. Он задался вопросом, кто стоял за этими религиозными комплексами, как с точки зрения их финансирования, так и в принятии решений о порядке их строительства и иконографии. Значительную часть ответственных лиц составляли женщины. Он привел в пример яркий пример трёх сестёр Рамирес, которые в конце XII века заказали строительство больницы с церковью, а затем передали их орденам в городах Наварры и Ла-Риохи.

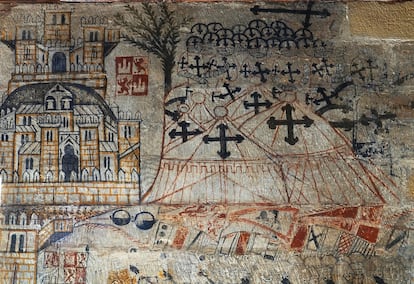

Мартинес де Агирре сосредоточился на королевствах Кастилия, Леон и Наварра, а также на орденах Святой Земли (Тамплиеры, Госпитальеры и Гроб Господень), объяснив, что «большинство возведённых ими зданий имели ограниченные архитектурные амбиции». Однако он выделил некоторые примеры, такие как церковь Вера-Крус в Сеговии; монастырь Сан-Хуан-де-Дуэро в Сории с его знаменитым клуатром, «напоминающий Гроб Господень в Иерусалиме»; или церковь Ла-Магдалена в Саморе, «благодаря своим размерам и украшениям». Это были исключительные места, поскольку они предназначались для «привилегированных мест захоронения женщин этого сословия».

Но если и есть какое-то сооружение, связанное с военными орденами, то это замки. Давид Гальего Валле , профессор истории в Университете Кастилии-Ла-Манчи, работает над раскопками этих религиозных учреждений, особенно их крепостей, которые, по его словам, были двух типов: «монастырские замки, имевшие собственную церковь и трапезную…» и «командные замки», которые, помимо всего вышеперечисленного, «управляли обширными территориями». «Они были более величественными и имели склады».

Большинство этих замков располагалось «в Арагоне и Ла-Манче, хотя некоторые также находились на юге Эстремадуры и севере Уэльвы». Удивительно, но военные ордена обычно не строили собственные замки, а использовали крепости, отвоеванные у мусульман, которые были довольно большими. «Когда христиане захватывали эти здания, они быстро возводили донжон, церковь и другие необходимые элементы внутри». Многие строители-мудехары участвовали в этих проектах. «Завоёванные земли были населены мусульманами, и ордена были заинтересованы в защите тех, кто был искусен в определённых ремёслах, например, в строительстве».

Вопреки тому, что можно подумать, глядя на них, возвышающихся на горизонте, «при строительстве замков было много халтурной работы», — добавляет Гальего. «Они строились очень быстро, потому что завоеванную позицию нужно было защищать. Строительство могло занять шесть-семь лет, и в этом проекте участвовали женщины и дети. Для многих увидеть построенный замок, должно быть, было событием всей жизни, ведь над ним одновременно работали 200 человек».

Внутри замка располагались церкви, укреплённые естественным образом, называемые «кастралес», как отмечал Хосе Артуро Сальгадо , доктор истории искусств и профессор Университета Кастилия-Ла-Манча. «Их стены были толстыми и часто имели крипту – место поминовения усопших». Исключительным случаем является замок Ла-Эстрелья в Монтьеле (Сьюдад-Реаль), принадлежавший ордену Сантьяго, на территории которого находились две церкви.

Профессор Франческа Эспаньоль Бертран из Барселонского университета изучала деятельность военных орденов в Арагонской короне, где некоторые церкви были построены «с формальной целью», напоминая базилику Гроба Господня в Иерусалиме благодаря своей круглой планировке, хотя таких церквей было немного. Она также упомянула «колоссальный» монастырь Сихена, основанный в 1187 году, покровительницей которого также была женщина, королева Санча Арагонская.

Наконец, Хулио Васкес Кастро из Университета Сантьяго-де-Компостела отправился на другой конец Пиренейского полуострова, чтобы обсудить романское наследие орденов в Галисии, территории, далекой от борьбы с мусульманами. «Однако ордена захватили 20% галисийской территории, всегда в сельской местности». Эти ополчения служили местом укрытия для ветеранов. Васкес особо отметил деятельность ордена Святого Иоанна в Портомарине (Луго), который они превратили «в процветающий город». Там находится церковь Сан-Николас – укреплённое сооружение, примечательное своей высотой (16 метров) и богатым декором капителей.

Профессор Васкес отметил, что эти ордена не присутствовали на землях архиепископства Сантьяго (Орден Сантьяго был основан в Касересе), поскольку церковные власти выступали против дележа доходов и земель с рыцарями, в которых он не нуждался. Однако, по иронии судьбы, на протяжении веков «Орден Сантьяго распространял свою известную эмблему по всей Испании, Европе и Америке» – знаменитый красный «меч-крест». Сегодня именно этот логотип изображён на гербе города Компостела, на его футбольной команде и на любом сувенире, приобретённом здесь: футболке, брелоке, ракушке паломника и, конечно же, на торте Сантьяго.

EL PAÍS