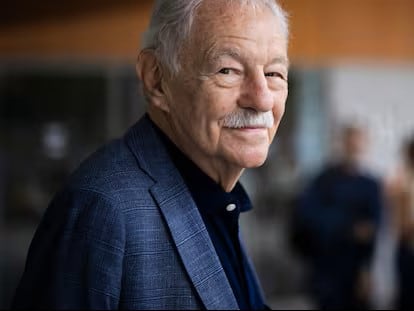

Eduardo Mendoza: sorprender al mundo y ahogarse en casa

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

El marco urbano de, tal vez, la novela más sobresaliente del último premio Princesa de Asturias, La ciudad de los prodigios, explica la transformación de una ciudad de provincias en una urbe cosmopolita. También indaga en los recelos entre Madrid y Barcelona y en el origen del desprecio, odio, incluso, hacia los Borbones de buena parte de la ciudadanía barcelonesa. Todo eso puede contar un parque de una ciudad.

“En vísperas de la inauguración de la Exposición Universal, las autoridades se habían comprometido a limpiar Barcelona de indeseables”. Esa misma frase, que Mendoza sitúa en 1888, poco antes de la inauguración de la primera Exposición Universal que se celebró en su ciudad —y en España—, se escuchó de nuevo varias veces en la ciudad condal. No por casualidad, sucedió durante los preparativos para otro gran acontecimiento que debía transformar la metrópolis: las Olimpiadas de 1992. En esa ocasión, los travestis con los que convivíamos por las noches en la Rambla de Cataluña y las prostitutas, de menor alcurnia y más bajo presupuesto que las de Pedralbes, que trabajaban en el final de las Ramblas, fueron desalojados.

Hemos sabido que cuesta años pagar el coste de unas Olimpiadas. Sobre todo cuando uno de los deportes nacionales consiste en tirar la casa por la ventana para hacer demostraciones de poder. En la preparación de la segunda Exposición Universal que acogió, de nuevo Barcelona, en 1929, Mendoza cuenta que se requirió “cada dos horas tanta agua como la que se consumía en toda Barcelona en un día entero”. Para esta segunda Exposición Universal barcelonesa —la segunda en España y en la misma ciudad— la urbe hizo construir un teatro griego (el Grec), un pueblo español (con construcciones tradicionales de varias provincias españolas) y… uno de los edificios más modernos del mundo: el pabellón alemán, hoy reconstruido y conocido por el nombre de su autor: Mies van der Rohe. “Todo a la vez”, escribe.

Pero, para Mendoza, tal vez, lo más llamativo de esa Exposición Universal fuera el surtidor luminoso, “la fuente en un repecho de la montaña de Montjuich, un estanque de 50 metros de diámetro y 3.200 metros cúbicos de capacidad rodeado de surtidores que movían 3.000 litros de agua accionados por cinco bombas de 1.175 caballos y alumbrados por 1.300 kilovatios de energía eléctrica. Cambiaba la forma y el color. Todos podían verlo. Se sorprendía al mundo y se ahogaban en casa”.

Barcelona se ahogaba en el siglo XIX. El principal problema era… la vivienda. Su precio estaba por las nubes porque la ciudad vivía apresada por la antigua muralla romana. Si París disponía de 7.802 hectáreas y Londres de 31.685, los barceloneses vivían en 427. Mendoza cuenta que si la densidad de París era de 291 habitantes por km2 y la de Londres de 128, en Barcelona vivían 700 personas en ese espacio “porque el Gobierno no daba permiso para derruir las murallas y con pretextos estratégicos insostenibles impedía que Barcelona creciera en extensión y en poder”, escribe. ¿De dónde surgía ese recelo que parece tan actual? Mendoza lo arraiga en su prodigiosa novela.

“En 1701 Cataluña, celosa de sus libertades, que veía amenazadas, abrazó la causa del archiduque de Austria en la Guerra de Sucesión. Derrotado ese bando, y entronizada en España la casa de Borbón, Cataluña fue castigada”. Los ejércitos borbónicos saquearon Cataluña. “Fue con la connivencia de los mandos locales”, aclara el Premio Cervantes. ¿En qué consistió el saqueo?

Hubo centenares de ejecuciones “para escarnio y lección, sus cabezas fueron ensartadas en picas y expuestas en los puntos más concurridos del Principado. Muchos campos de cultivo fueron arrasados y sembrados de sal para volver la tierra estéril; los frutales fueron arrancados de raíz”. Se intentó exterminar el ganado, en especial la vaca pirenaica. Algunas huyeron a las montañas. Los castillos fueron derruidos y sus sillares utilizados para cercar de murallas algunas poblaciones. Los monumentos de las plazas y paseos fueron triturados, reducidos a polvo. La Universidad de Barcelona fue clausurada. El puerto se sembró de tiburones traídos de las Antillas. “Tal vez a los catalanes no les baste este escarmiento, dijo Felipe V”. Ese monarca ilustrado, duque de Anjou, hizo construir en Barcelona una fortificación gigantesca. En la Ciudadela vivía un ejército de ocupación presto a sofocar cualquier levantamiento. Allí eran ahorcados los reos de sedición y dejados para pasto de los buitres. Pero… “Los militares inactivos son siempre un peligro: se aburren, no ascienden y duran demasiado”. Paradojas de la vida: presos del deber y el odio, los militares vivían apresados en su Ciudadela.

En 1848 hubo un alzamiento popular. Espartero consideró más expeditivo bombardear Barcelona desde la colina de Montjuic y la ciudad recuperó los terrenos de la Ciudadela. La ciudad de los prodigios narra cómo, para ubicar la Exposición de 1888, allí se hizo un parque público. Hoy el Parlamento catalán se reúne allí. El parque es un símbolo. También un emblema. Representa un borrado histórico y también una rectificación. Así mismo, —el escritor no escatima críticas— habla del “raquitismo, de concepción que caracteriza a menudo a nuestra administración local”. Allí no hay bosque ni grandes arboledas. Hay pasado, historia, explicaciones. Y, paradojas de la vida, restos de la primera Exposición Universal española que transformó Barcelona en La ciudad de los prodigios.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Faa3%2F3ee%2Fd6a%2Faa33eed6aa421f2808f520e5646dc305.jpg&w=1280&q=100)