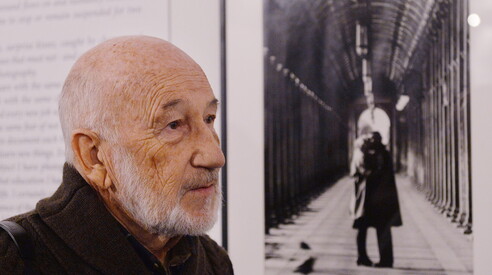

Fotografie als Beruf. Gianni Berengo Gardin ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

ANSA-Foto

Der Anti-Mythos

Er war der Dekan des italienischen Fotojournalismus, betrachtete sich jedoch als Handwerker. Während alle weiter nach ihm suchten, um das Geheimnis seiner Arbeit zu lüften,

Zum gleichen Thema:

Er betonte bis zum Schluss, dass er weder Künstler noch Dichter sei. „Ich bin Handwerker“, sagte er in den vielen Interviews der letzten Jahre: „Für mich ist es ein Beruf wie der eines Schuhmachers, Ingenieurs oder Arztes.“ Alle suchten ihn jedoch weiterhin auf, um das Geheimnis hinter seinen Fotos zu lüften. Und er, der nicht in die Falle tappen wollte, wiederholte: Nein, alles sei der Person vor der Linse zu verdanken. In einem seiner letzten Gespräche mit der Presse, das er im vergangenen März mit Tempi führte, fragte ihn Giuseppe Beltrame, warum die Leute ihn als Künstler sehen wollten. Und er antwortete: „Wegen des großen Bedürfnisses, Legenden zu schaffen.“ Gianni Berengo Gardin, der Dekan des italienischen Fotojournalismus, ist heute im Alter von 94 Jahren von uns gegangen. Und er wird keine Gelegenheit mehr haben, sich der Würdigung seiner Legende zu widersetzen.

Er wurde 1930 in Santa Margherita Ligure geboren, wuchs in Venedig auf und ließ sich 1965 in Mailand nieder. Wie fast alle Autoren seiner Generation absolvierte er eine Ausbildung zum Fotografen in Amateurfotografiekreisen. Sein Atelier war „La Gondola“ in Venedig, wo er einen anderen großen Namen traf: Paolo Monti. Schon bald wurde er Profi und begann mit Mario Pannunzios Il Mondo zusammenzuarbeiten, wo er Bilder schuf, die ihm die Aufmerksamkeit der wichtigsten italienischen und ausländischen Zeitungen einbrachten. Als autodidaktischer Handwerker versuchte er sich in allem: von der Sozialreportage bis hin zur Architektur- und Industriefotografie. Sein erstes Buch war „Venise des saisons“ im Jahr 1965 mit Texten von Mario Soldati und Giorgio Bassani. 1969 wurden seine Bilder der psychiatrischen Klinik von Gorizia zusammen mit denen von Carla Cerati von Franco Basaglia für das Buch „Morire di classe“ ausgewählt, das der Arzt an Parlamentarier verteilte, um die Verabschiedung des Gesetzes 180 zu fördern . 1976 arbeitete er mit Cesare Zavattini, wie zuvor Paul Strand, in Luzzara. Das Ergebnis war „A Country Twenty Years Later“, eine Neuinterpretation des neorealistischen Meisterwerks der Fotografie. Es folgten unzählige weitere Veröffentlichungen und Ausstellungen in Italien und im Ausland. Je mehr Zeit verging, desto gefragter wurde er. Freundlich, umgänglich. Er war der Großvater aller Fotografen.

Bis zuletzt blieb er den Lehren Henri-Cartier-Bressons treu und übernahm das Paradigma der Sozialreportage oder, wenn man so will, der humanistischen Schwarzweißfotografie. Er schuf Bilder, die ein breites Publikum erreichten, wie etwa den Käfer am Meeresufer oder das sich unter dem Portikus küssende Paar. Dass sie als „ikonisch“ bezeichnet wurden, überraschte ihn, missfiel ihm aber nicht übermäßig. Im Gegensatz zu Luigi Ghirris Generation, die den Weg zu anderen Ufern ebnete, ignorierte er bewusst die Sirenen der zeitgenössischen Kunst. Mit der digitalen Revolution verteidigte er energisch die analoge Technik und begann, seinen Drucken den Stempel der „echten Fotografie“ aufzudrücken, um das Fehlen von Photoshop-Tricks zu bescheinigen. Als die künstliche Intelligenz aufkam, war er über neunzig und hatte andere Dinge im Kopf . Als Beltrame ihn fragte, wie er über den Tod denke, antwortete er: „Ich bin kein Gläubiger. Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber er macht mich wütend, weil ich meine Lieben zurücklassen muss, und die Fotos, die Bücher, die Modelle, die ich als Kind gebaut habe.“

Mehr zu diesen Themen:

ilmanifesto