Neunzig Jahre Dalai Lama: Der pazifistische Führer, der China herausfordert

Als Lhamo Dhondup fünf Jahre alt war, wurde er zur Reinkarnation des Dalai Lama erklärt, dem spirituellen Führer des tibetischen Buddhismus, eines der Zweige des Buddhismus, die den Lehren von Prinz Siddharta Gautama folgen, der zum Buddha wurde.

Der Überlieferung nach deuteten tibetische Mönche Visionen, Zeichen und Träume, um den Nachfolger von Thubten Gyatso, dem dreizehnten Dalai Lama, zu identifizieren. Trotz des Drucks des kaiserlichen Russlands, der Qing-Dynastie und des Britischen Empire gelang es ihm, Tibet bis zu seinem Tod im Jahr 1933 als unabhängige Nation zu erhalten.

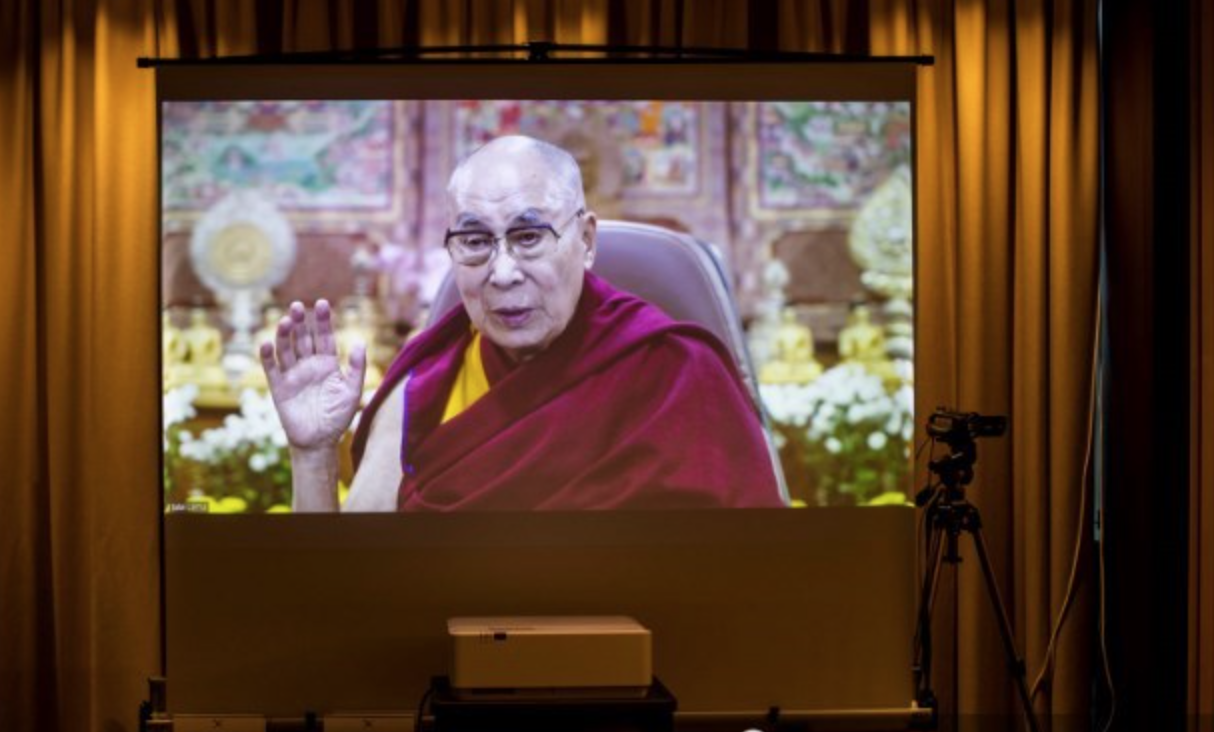

Der tibetische spirituelle Führer Dalai Lama (links) lebt im Exil. Foto: AFP

Damals behauptete der fünfte Réting Rinpoche, Jamphel Yeshe Gyaltsen, der Regent von Tibet, von einem Kloster, einer Straße, einem Haus mit blauem Dach, einem Hund und einer Veranda mit einem Kind darunter geträumt zu haben. 1937 reiste eine Gruppe von Mönchen in die tibetische Region Amdo und fand im Dorf Taktser ein Haus, das all diesen Zeichen entsprach.

Dhondup wurde dort 1935 in einer bescheidenen Familie geboren. Es hieß, das subtile Bewusstsein des Dreizehnten Dalai Lama habe den Ort zuvor besucht. Die Mönche verkleideten sich als Kaufleute, und der Vierte Kewtsang Rinpoche, der die Expedition leitete, gab sich als Diener aus. Berichten zufolge erkannte ihn das Kind jedoch sofort und nannte seinen Namen: „Mönch aus Sera“.

Dem Brauch folgend überreichten sie ihm Gegenstände, die dem vorherigen Dalai Lama gehört hatten, vermischt mit ähnlichen, in der Hoffnung, er würde die Gegenstände identifizieren, die ihm gehörten. Laut „Magie und Religion in Tibet“ bestand der Junge diese Prüfungen und bestätigte damit den Verdacht der Mönche, er sei die Reinkarnation von Avalokiteshvara, dem Bodhisattva des Mitgefühls, der versprach, Wesen zur Erleuchtung zu führen.

Der Dalai Lama ist das internationale Gesicht des Kampfes für mehr Autonomie für Tibet. Foto: AFP

Nach seiner offiziellen Inthronisierung als vierzehnte Inkarnation erhielt Dhondup den Namen Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, was „Heiliger Herr, sanfter Ruhm, mitfühlender Verteidiger des Glaubens und Ozean der Weisheit“ bedeutet.

Tenzin Gyatso wurde in den Potala-Palast in Lhasa, der Hauptstadt Tibets, gebracht, wo er seine Ausbildung zum spirituellen und politischen Führer des tibetischen Volkes begann. Schon in jungen Jahren zeigte er Interesse an Wissenschaft und Mechanik, spielte mit einer Uhr, die ihm US-Präsident Franklin Roosevelt geschenkt hatte, oder reparierte Autos.

Seine Kindheit wurde jedoch jäh beendet, als die chinesische Armee 1950 in Tibet einmarschierte. Obwohl die Tradition vorschreibt, mit 20 Jahren die politische Führung zu übernehmen, wurde Tenzin mit nur 15 Jahren zum Staatsoberhaupt ernannt, um die Autonomie Tibets während der Besatzung zu schützen.

Neun Jahre später, nach dem gescheiterten tibetischen Aufstand am 10. März 1959, floh Tenzin aus Lhasa und überquerte 13 Tage lang die schneebedeckten Pässe des Himalaya bis zur indischen Grenze, wo er bei Tausenden von Tibetern Zuflucht fand.

Dalai Lama. Foto: Sanjay Kumar / AFP

Er verbrachte den Großteil seines Lebens im Exil. Mit nur 23 Jahren floh er aus Lhasa nach Dharamsala in Nordindien. Dort etablierte der Dalai Lama seine Regierung und wurde zu einem internationalen Symbol der tibetischen Sache. Er propagierte einen „mittleren Weg“, der auf völlige Unabhängigkeit zugunsten größerer Autonomie verzichtete und sich gleichzeitig für den Erhalt der Kultur, Sprache und Glaubensfreiheit des tibetischen Volkes einsetzte.

1989 erhielt er den Friedensnobelpreis, eine Auszeichnung, die seiner Stimme weltweit mehr Gewicht verlieh und seine Stellung als Symbol des friedlichen Widerstands gegen Unterdrückung festigte – in der gleichen Art und Weise wie Führer wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King.

Eine Religion, die den Test der Zeit besteht Obwohl der tibetische Buddhismus, zu dem Tenzin Gyatso gehört, auf das 7. Jahrhundert in Tibet zurückgeht, reichen seine Wurzeln mehr als zwei Jahrtausende zurück, bis zur Figur von Siddharta Gautama, dem nepalesischen Prinzen, der zum Buddha wurde.

In seinem berühmten Werk „Sieben Nächte“ (1980) erinnerte Jorge Luis Borges daran, dass der Buddhismus „die am weitesten verbreitete Religion der Welt“ sei und dass seine wesentlichen Elemente seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. unverändert geblieben seien, „von der Zeit des Heraklit, Pythagoras und Zenon bis in unsere Zeit, als Dr. Suzuki ihn in Japan darlegte.“

Borges betonte, dass der Buddhismus im Gegensatz zu anderen Religionen immer tolerant gewesen sei: „Er hat nie geglaubt, dass Eisen oder Feuer überzeugend seien. Als Asoka, der Kaiser von Indien, Buddhist wurde, versuchte er nicht, irgendjemandem seine neue Religion aufzuzwingen. Ein guter Buddhist kann Lutheraner, Methodist, Presbyterianer, Calvinist, Shintoist, Taoist oder Katholik sein; er kann in völliger Freiheit zum Islam oder zum jüdischen Glauben konvertieren.“

Dalai Lama. Foto: AFP

Diese Gewissensfreiheit, sagte Borges, sei keine Schwäche, sondern ihr Wesen, da der Buddhismus keinen Glauben an historische Dogmen erfordere, sondern an die Lehre und den Weg, den jeder Mensch beschreite, um zum Erwachen zu gelangen.

In seinen Sieben Nächten erzählte der Argentinier, wie er im Gespräch mit einem japanischen Zen-buddhistischen Freund erklärte, es sei unerheblich, ob Siddhartha Gautama historisch existiert habe, denn das Wesentliche sei der Glaube an die Lehre. „An die historische Existenz Buddhas zu glauben oder sich dafür zu interessieren, wäre, als würde man das Studium der Mathematik mit der Biographie von Pythagoras oder Newton verwechseln“, sagte er ihm.

Borges gab zu, dass er die Figur Buddhas wertvoll fand und an ihre historische Realität glaubte, doch er verstand, dass die Stärke des Buddhismus in seiner Beständigkeit gegenüber der Zeit lag, in der Einfachheit seiner vier edlen Wahrheiten und darin, dass Buddhist zu sein nicht nur Verstehen bedeutet, sondern mit Leib und Seele zu fühlen, ein Weg persönlicher Disziplin und Glaubens.

In diesem Zusammenhang dient die Figur des Dalai Lama als Vorbild einer Tradition, die sich nicht an Auflagen klammert, sondern vielmehr an der Lehre des Mitgefühls und dem Streben nach Erwachen.

Seine persönliche Geschichte – von dem Moment an, als Lhamo Dhondup als Reinkarnation des Dalai Lama anerkannt wurde, bis zu seinem Exil in Indien nach der chinesischen Besatzung – ist eng mit einer Religion verknüpft, die es geschafft hat, Jahrhunderten, Imperien und Grenzen zu widerstehen und dabei das Rad des Gesetzes am Leben zu erhalten, das Siddhartha vor über zweitausendfünfhundert Jahren in einem Park in Benares zum Drehen brachte.

Spannungen mit China über die Nachfolge Tenzin Gyatso beschreibt sich selbst als „einfachen buddhistischen Mönch“, doch er bereiste die Welt und verkehrte mit Königen, Politikern und Prominenten, um die tibetische Sache zu fördern. Dieser Mann mit Glatze, freundlichem Gesicht und verschmitztem Lächeln ist zu einem globalen Symbol des Friedens geworden, dessen Botschaft über die Religion hinausgeht.

Auch wenn der Dalai Lama diesen Sonntag 90 Jahre alt geworden ist, steht er weiterhin im Zentrum eines Streits, der weit über die Politik hinausgeht. Im tibetischen Buddhismus ist der Kreislauf der Wiedergeburten des Dalai Lama kein bloßes symbolisches Ornament: Er ist der Herzschlag eines Glaubens, der davon überzeugt ist, dass sein Oberhaupt bewusst und von Mitgefühl geleitet wählt, wohin und wann er zurückkehrt, um fühlenden Wesen weiterhin auf ihrem langen Weg zur Erleuchtung zu helfen.

Während China darauf beharrt, dass allein die Regierung in Peking das Recht habe, seinen Nachfolger zu bestätigen, hat Tenzin Gyatso klargestellt, dass seine nächste Reinkarnation in der „freien Welt“ geboren werden wird. Mit der ihm eigenen Ruhe fordert er die chinesische Macht heraus und erinnert sie daran, dass das Rad des Samsara weder stillsteht noch sich im Tempo der Einparteienbürokraten beschleunigt.

Der Mönch sagte außerdem, er sei kein großer Fan von Feiern, aber er wünschte, sein Geburtstag möge dazu dienen, Frieden und Mitgefühl zu fördern. Und er tat dies mit der für ihn so typischen Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit. Er erinnerte uns, vielleicht unabsichtlich, daran, dass seine Gestalt selbst in der Stunde der Trinksprüche und Tänze weiterhin die Hoffnung eines Volkes verkörpert, das sich nicht auslöschen lässt, und die Kraft einer Tradition, die nicht verschwinden will und in den Bergen nachhallt.

Juan José Ríos – ADN-Redaktion

eltiempo