Ein Bericht des Nationalen Frauennetzwerks warnt vor den ernsten Risiken und Herausforderungen, denen sich Umweltschützerinnen in Kolumbien gegenübersehen.

Ein neuer Bericht des Nationalen Frauennetzwerks, unterstützt von UN Women und der norwegischen Botschaft, enthüllt das Ausmaß der Risiken, der Gewalt und der Verluste, denen Umweltschützerinnen in Antioquia, Cauca und Nariño ausgesetzt sind. Das Dokument mit dem Titel „Frauen im Widerstand: Herausforderungen für Umweltschützerinnen in Kolumbien“ sammelt Aussagen von 84 Anführerinnen indigener, afro-kolumbianischer und bäuerlicher Gemeinschaften und enthüllt eine kritische, aber bekannte Realität: Die Verteidigung von Land ist im Land zu einem extrem risikoreichen Unterfangen geworden.

„Wenn Frauen getötet werden, gibt es niemanden, der die Pflanzen gießt“, fasst eine in der Studie zitierte Anführerin aus Nariño die Situation zusammen. Dieser Satz bringt das Gefühl der Verletzlichkeit und das dringende Bedürfnis nach Schutz dieser Frauen auf den Punkt, die aus ländlichen Gebieten stammen und sich der Aufgabe verschrieben haben, Flüsse, Wälder und Böden gegen den Vormarsch der Rohstoffwirtschaft und bewaffneter Gruppen zu verteidigen.

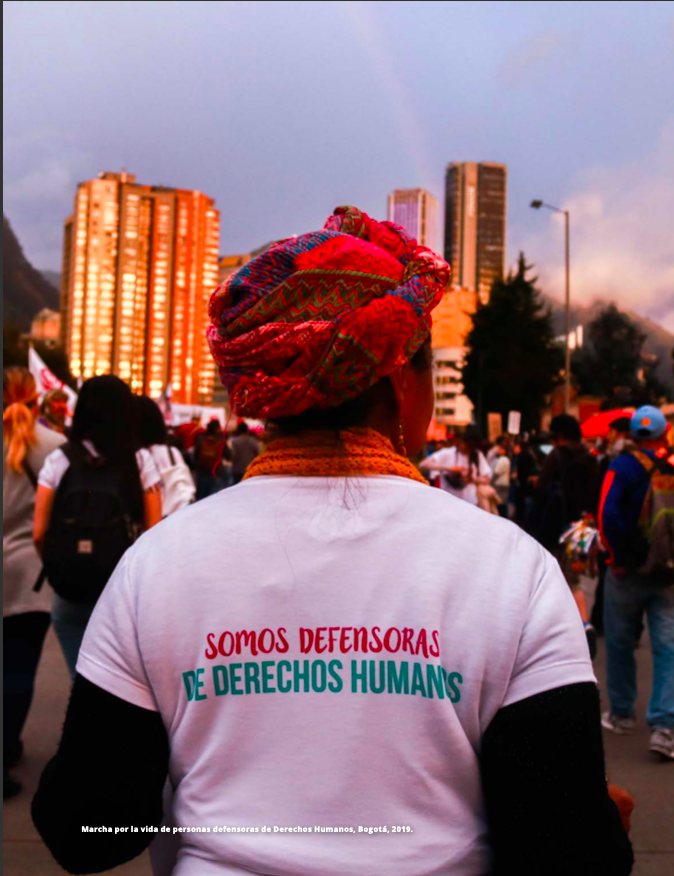

Wenn Frauen ermordet werden, gibt es niemanden, der die Pflanzen gießt“, heißt es in dem Bericht. Foto: Mit freundlicher Genehmigung

Der Bericht stellt fest, dass weibliche Führungspersönlichkeiten vielfältigen Formen der Gewalt ausgesetzt sind – physischer, psychischer, wirtschaftlicher, digitaler und institutioneller – und dass der Staat nur begrenzt dagegen vorgeht. „Umweltschützerinnen sind mit einer strukturellen Krise der Gewalt, der Risiken und der Verluste konfrontiert, die sich aus der territorialen Transformation und dem ihren Gemeinschaften aufgezwungenen extraktivistischen Modell ergeben“, so das Fazit der Studie.

Die Daten zeichnen ein alarmierendes Bild: In Bajo Cauca, Antioquia, bestehen weiterhin 92 % der in den Vorjahren ermittelten Risiken, in Nariño und Cauca sind es 93 % bzw. 92 %. In allen Gebieten ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Risiken hoch, während die Reaktionsrate der Nationalen Schutzeinheit als niedrig oder mittel eingestuft wird.

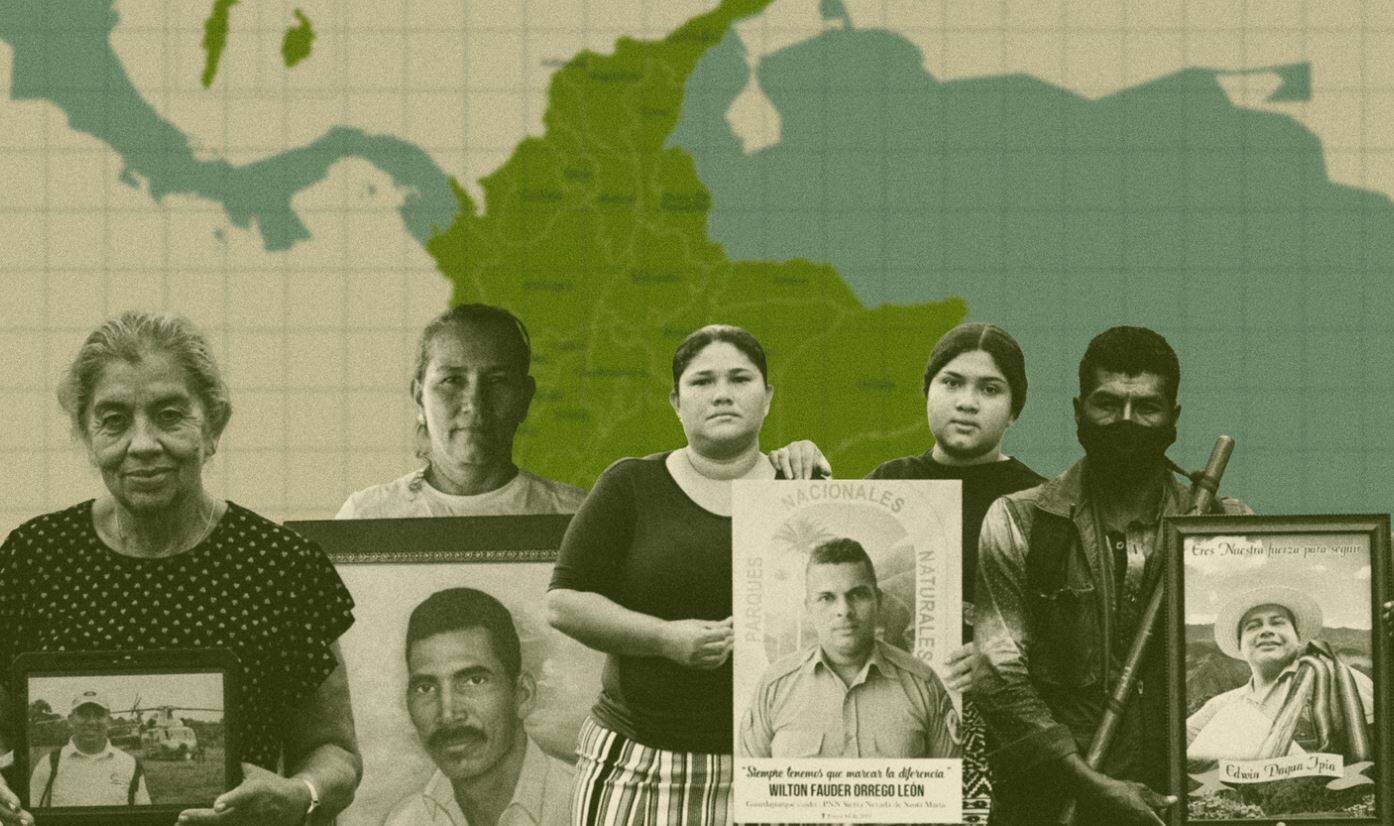

Der nationale Kontext zeigt, dass diese Krise kein isoliertes Phänomen ist. Laut dem jüngsten Bericht der britischen NGO Global Witness war Kolumbien im Jahr 2023 das tödlichste Land der Welt für Umweltschützer. Der Bericht dokumentierte insgesamt 79 Morde in diesem Jahr – die höchste von der Organisation für ein Land in einem einzigen Zeitraum registrierte Zahl.

Weit abgeschlagen folgen Brasilien mit 25 Todesopfern, Honduras mit 18, Mexiko mit 18 und die Philippinen mit 17. Unter den Opfern in Kolumbien waren 31 Indigene und sechs Afro-Kolumbianer. Dies bestätigt, dass diese Völker am stärksten Gewalt ausgesetzt sind, wenn sie die Natur verteidigen. Global Witness stellte fest, dass indigene und afro-kolumbianische Gemeinschaften 49 Prozent der Todesopfer bei Angriffen ausmachten. Dies zeigt, wie wichtig ein ethnischer Ansatz in der Naturschutzpolitik ist.

Die Organisation warnte zudem, dass sich die überwiegende Mehrheit der Angriffe in Kolumbien im Südwesten des Landes ereignete, wo bis heute ein Konflikt zwischen FARC-Dissidenten und anderen illegalen bewaffneten Gruppen tobt, die das Gebiet kontrollieren wollen. Im Mittelpunkt des Konflikts stehen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Ausbeutung der Natur: illegaler Anbau, illegaler Bergbau und Landenteignung für die Rohstoffwirtschaft. Dieses Szenario deckt sich mit den Departements, die in der Studie des Nationalen Frauennetzwerks priorisiert wurden, in der Cauca und Nariño als Risikozentren identifiziert wurden.

Kolumbien ist das gefährlichste Land der Welt für Umweltschützer. Foto: EL TIEMPO

Untersuchungen zur Arbeit von Frauen dokumentieren eine Reihe von Risiken, von Drohungen, Belästigungen und Stigmatisierung bis hin zu Mord, versuchten Femiziden, Verschwindenlassen und Vertreibung. In Cauca beispielsweise berichten Frauenrechtlerinnen von „Rassismus und Diskriminierung durch indigene Behörden und bewaffnete Gruppen“, was ihre Verletzlichkeit noch weiter verschärft.

Eine Anführerin aus Bajo Cauca berichtete: „Schon als Kind habe ich mich für Umweltthemen interessiert. Es liegt mir im Blut, es ist wie ein Erbe meiner Vorfahren.“ Diese Identität wird jedoch zum Risikofaktor. Eine andere Frau aus Nariño berichtete: „Es wurde beobachtet, wie bewaffnete Gruppen Flussbetten für illegale Anbauflächen umleiteten.“

Auch in ihren Gemeinschaften wird Gewalt als normal angesehen. Laut der Studie „ist Gewalt gegen Frauenrechtlerinnen nicht nur physischer, sondern auch psychologischer, wirtschaftlicher und institutioneller Natur. Viele Angriffe werden normalisiert und verewigen ein System der Herrschaft und Kontrolle.“

Der Schaden beschränkt sich nicht nur auf physisches. Das Dokument warnt, dass die emotionalen und psychologischen Auswirkungen enorm sind: „Die Aufgabe der Umwelt- und Territorialverteidigung ist einer der größten Verluste, aufgrund von Angst, Bedrohung und emotionaler Erschöpfung.“

Frauenrechtlerinnen berichteten von Beleidigungen, Demütigungen und Manipulationen als Teil eines Musters unsichtbarer Gewalt, das ihre familiären und gesellschaftlichen Beziehungen untergräbt. „Der Klimawandel trifft Frauen und Mädchen am stärksten, da sie härter arbeiten müssen, um Geld zu verdienen“, erklärte eine Anführerin aus Cauca.

Die Bodendegradation wiederum erhöht die Belastung durch Hausarbeit und schränkt die wirtschaftlichen Möglichkeiten ein. „Der Verlust natürlicher Ressourcen erhöht ihre Arbeitsbelastung, schränkt ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten ein und erhöht ihre Anfälligkeit für geschlechtsspezifische Gewalt“, warnt der Bericht.

Staatskritik und internationale Forderungen Die Studie weist nachdrücklich darauf hin, dass der institutionelle Rahmen dem Ausmaß des Problems nicht gerecht wird. „Die Nationale Schutzeinheit leistet in den meisten Fällen nur eine geringe oder mittlere Wahrscheinlichkeit, Hilfe zu leisten. Dadurch geraten die Frauenrechtlerinnen in eine Hochrisikosituation“, heißt es in dem Dokument.

María Inés Salamanca, stellvertretende Vertreterin von UN Women in Kolumbien, erklärte, dass „die Angriffe, denen Menschenrechtsverteidigerinnen in Umweltfragen ausgesetzt sind, keine isolierten Vorfälle sind, sondern vielmehr Teil eines strukturellen Musters, das territoriale Kontrolle, bewaffnete Konflikte, Umweltenteignung und patriarchalische Praktiken miteinander verbindet, die darauf abzielen, ihre Stimmen zum Schweigen zu bringen.“

Nils Martin Gunneng, norwegischer Botschafter in Kolumbien, betonte: „Die Gewalt gegen Frauen, die ihre Territorien, natürlichen Ressourcen und Gemeinschaften verteidigen, muss ein Ende haben. Um dies zu erreichen, ist es dringend erforderlich, die Umsetzung des Friedensabkommens von 2016 zu beschleunigen. Von Norwegen aus werden wir die Arbeit von Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen weiterhin unterstützen, da sie für einen gefestigten und nachhaltigen Frieden von entscheidender Bedeutung ist.“

Forderungen nach Strukturwandel Der Bericht prangert diese Missstände nicht nur an, sondern formuliert auch Empfehlungen. Susana Mejía, Koordinatorin des Nationalen Frauennetzwerks, erklärte: „Es ist unerlässlich, Frauen den Zugang zu Landbesitz zu ermöglichen. Dies ist ein grundlegender Schritt zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und zur Anerkennung ihrer Rolle als Produzentinnen und Bewirtschafterinnen des Landes.“

Zu den Vorschlägen gehörten die Stärkung von Selbstfürsorgestrategien und Gemeinschaftsnetzwerken, die Einbeziehung von Frauen in umweltpolitische Entscheidungsprozesse, die Verhinderung digitaler Gewalt, die Bereitstellung umfassender psychologischer und emotionaler Gesundheitsfürsorge und die Regionalisierung des Aktionsplans für Geschlechtergleichstellung und Klimawandel.

Die Studie betont, dass der Schutz nicht allein den Frauen obliegen kann: „Die Erhaltung der Gemeingüter kann nicht allein den Frauen obliegen. Es bedarf eines kollektiven Engagements, bei dem alle Beteiligten vor Ort eine aktive Rolle beim Umweltschutz und der Nachhaltigkeit übernehmen.“

Ein Kampf, der keine Pause lässt Trotz der Drohungen engagieren sich Frauen weiterhin in der Wiederaufforstung, der Gemeindeüberwachung und der Umweltbildung. „2016 haben wir an der Wiederaufforstung gearbeitet, aber bewaffnete Gruppen haben sie zerstört“, sagte eine Frauenrechtsaktivistin aus Cauca.

Das Dokument kommt zu dem Schluss, dass Umweltschutz in Kolumbien nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein soziales, politisches und feministisches Anliegen ist. „Territorien sind mehr als nur ein Rahmen oder ein Behälter. Sie werden als eine konstante ökosoziale Konstruktion betrachtet, als Produkt verschiedener sozioökonomischer Transformationen und asymmetrischer Machtverhältnisse“, betont das Dokument.

Umwelt- und Gesundheitsjournalist

eltiempo