En parlant de la nature : Des libellules et des demoiselles : Un regard plus approfondi sur leurs habitudes d'accouplement

Voici une chronique que je prépare depuis des semaines. J'ai été temporairement distrait par mon histoire d'exuvies, mais je suis maintenant prêt à plonger dans les détails du cycle biologique des libellules et des demoiselles (membres de l'ordre taxonomique des odonates). Aujourd'hui, je vous présente une photo qui illustre parfaitement le processus d'accouplement de ce groupe. Cela peut paraître étrange au premier abord, mais à mesure que nous approfondirons certains détails, tout cela prendra sens.

Avant d'aller plus loin, sachez que j'utiliserai un langage extrêmement simple pour cette chronique. Le monde des insectes en général, et celui des libellules en particulier, regorge d'un vocabulaire tellement technique qu'il peut détourner l'attention du récit. À titre d'exemple, voici quelques termes anatomiques utilisés pour décrire la tête des libellules : prothorax, épine occipitale, occiput, ocelles, vertex, fons, postclypéus, antéclépéus et labre. Ça suffit !

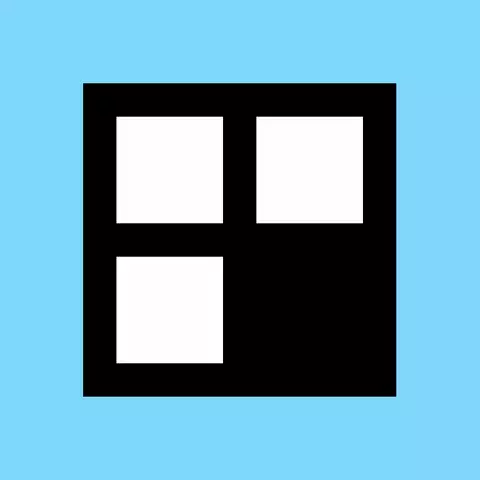

Sur la photo d'aujourd'hui, nous voyons un couple d'Enallagma pictum (Enallagma pictum) dans une position dite de « liaison en tandem ». Cette posture particulière est inhérente à l'anatomie des libellules et à la nature de leurs habitats. Toutes les espèces d'odonates ont un abdomen à dix segments. Les libellules sont plus lourdes et trapues, tandis que les demoiselles (visibles ici) sont beaucoup plus légères et fines. Les deux sexes ont des orifices génitaux sous l'abdomen, à l'emplacement du neuvième segment, ce qui représente un défi majeur. Comment les membres d'un couple reproducteur parviennent-ils à aligner correctement leurs organes ?

Eh bien, les différences extrêmement subtiles dans la géométrie exacte des têtes de chaque espèce entrent en jeu ici. À l'extrémité du dixième (et dernier) segment de l'abdomen, les mâles possèdent des crochets spéciaux qui peuvent se fixer sur la tête des femelles de leur espèce. Mais avant de se fixer ensemble, les mâles transfèrent le sperme dans un « organe génital secondaire » situé à la base de leur troisième segment abdominal.

Le mâle s'attache à une femelle et soutient ensuite tout le poids de son corps pendant qu'elle enroule son abdomen sous le sien, de sorte que l'ouverture génitale de son neuvième segment se connecte aux organes génitaux secondaires du mâle et que le sperme puisse lui être transféré.

Le couple de fuligules sur cette photo vient probablement de débuter leur liaison en tandem. Le lieu où cela se produit est appelé avec charme « le rendez-vous », et pour les fuligules, cela signifie au-dessus de l'eau d'un étang où poussent des nénuphars. La courbure de l'abdomen de la femelle illustre la segmentation dont j'ai parlé, et vous devriez pouvoir l'imaginer en train de tendre la main sous le mâle.

On peut aussi l'imaginer utiliser son abdomen flexible pour pondre ses œufs dans l'eau. Une fois libérés, les œufs flottent généralement au fond et commencent à se développer. Chez les espèces plus petites vivant dans les régions chaudes du sud de l'Amérique du Nord, cela ne prend que quelques semaines. Chez les espèces plus grandes vivant dans les régions froides du nord, cela peut prendre plusieurs années. Sous cette forme « nymphale », les insectes sont entièrement aquatiques et respirent grâce à des branchies situées à l'intérieur de leur abdomen ou suspendues à leur arrière-train. Dans le premier cas, l'eau entre et sort de l'abdomen, à la manière d'un soufflet qui déplace l'air. Cela permet également aux nymphes d'expulser soudainement toute l'eau d'un coup, créant ainsi une poussée de propulsion ; un moyen pratique d'échapper aux prédateurs.

Il est bon de savoir que les nymphes et les adultes sont de purs carnivores. Les adultes se nourrissent d'autres insectes volants, tandis que les nymphes se concentrent généralement sur les insectes aquatiques. Cela dit, les plus grandes nymphes de certaines des plus grandes espèces peuvent aussi s'attaquer à des petits poissons, des têtards et même des tritons ; en gros, tout ce qu'elles peuvent manger. Après avoir atteint sa taille adulte, la nymphe sort de l'eau et mue une dernière fois. Ceci nous amène à l'exuvie, dont il était question dans la chronique de la semaine dernière ; je n'aborderai donc pas ce sujet plus en détail cette semaine.

Une dernière chose avant de conclure : le nom « bluet ». J’ai dans ma bibliothèque un merveilleux guide de terrain : « Dragonflies and Damselflies of the East », de Dennis Paulson. Ce guide recense 36 espèces de demoiselles appelées « bluets américaines » car la plupart sont bleues. Certaines sont minuscules, d’autres sont décrites comme de taille moyenne, mais toutes sont très fines et délicates. Chez la plupart des espèces, les mâles présentent une nuance de bleu allant du bleu primaire foncé au bleu poudre clair. Mais, bien sûr, il y a toujours des exceptions, et le bluet écarlate en est un exemple. Le mâle est rouge et la femelle orange. Ce n’est que lorsqu’ils sont en tandem que l’on peut être raisonnablement certain qu’ils appartiennent à la même espèce.

Voici donc votre prochaine mission : trouvez un lac ou un étang où vous pourrez vous approcher du bord de l'eau. Ensuite, restez assis tranquillement et observez attentivement les libellules et demoiselles qui pourraient se trouver dans les environs. Les mâles passeront une grande partie de leur temps à rechercher les femelles (on parle alors de « patrouille sexuelle ») et ils seront visibles et à découvert.

Tant que vous restez immobile, il y a de fortes chances que les mâles effectuent toutes sortes d'acrobaties au-dessus de la surface de l'eau et que vous en aperceviez même un couple en tandem. Ils sont là en ce moment même, et il ne vous reste plus qu'à les chercher.

Bill Danielson est écrivain et photographe naturaliste professionnel depuis 28 ans. Il a travaillé pour le National Park Service, le US Forest Service, Nature Conservancy et les parcs d'État du Massachusetts. Il enseigne actuellement la biologie et la physique au lycée. Pour plus d'informations, visitez son site web : www.speakingofnature.com ou suivez Speaking of Nature sur Facebook.

Daily Hampshire Gazette