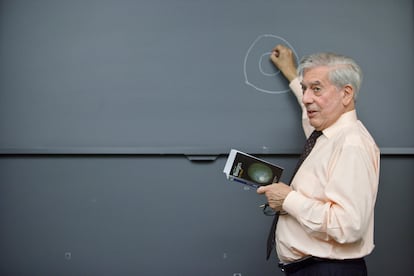

Prépublication : le prologue final de Mario Vargas Llosa, dans lequel il réfléchit à la fiction

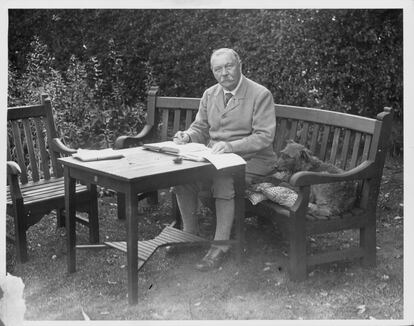

J'ai rencontré de nombreux entrepreneurs à succès au cours de ma vie, et certains sont mes amis. Bien que de nombreux éléments les différencient, ils ont bien sûr en commun le fait que leurs entreprises et leurs projets entrepreneuriaux – autrement dit, l'essentiel de leur vie – reviennent souvent dans les conversations. Tout comme un architecte, un avocat, un artiste, un athlète ou un homme politique ne peuvent s'empêcher de discuter de leurs affaires avec leurs connaissances ou amis lorsqu'ils les rencontrent, un entrepreneur partage généralement au moins une partie de ses activités quotidiennes avec ses interlocuteurs. C'est pourquoi le cas d' Alejandro G. Roemmers retient particulièrement mon attention. Je ne me souviens pas l'avoir entendu parler, depuis ma rencontre et les fois où je l'ai vu, à Madrid ou à Buenos Aires, de ses entreprises ou de ses investissements, ni de sa gestion pendant les années où il était impliqué dans la gestion quotidienne des Laboratoires Roemmers, l'entreprise familiale fondée par son grand-père en Argentine et aujourd'hui fortement implantée dans de nombreux pays. Il s'est retiré de sa direction il y a une vingtaine d'années, mais il y reste étroitement associé. Ce dont nous avons parlé, lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était surtout de littérature : par exemple, les manuscrits de Jorge Luis Borges , qu'il a pris la peine de retrouver dans différentes parties du monde et de rassembler dans une collection remarquable qu'il a mise à disposition du public à travers une magnifique exposition organisée en Argentine.

Je suis convaincu que, dans ses affaires, il garde les pieds sur terre et fait preuve d'un esprit de compétition et d'ambition, car sans cela, il n'aurait pas contribué aussi efficacement à la croissance et à la prospérité de l'entreprise familiale. Mais ce dont je suis sûr, c'est que lorsqu'il parle à ses amis ou à ses connaissances, il a les pieds ailleurs, car il y a en lui une vocation de rêveur, une pointe de naïveté, et ce qu'il transmet, c'est la vulnérabilité, la spiritualité, comme si se défendre contre ce monde barbare et brutal qui nous entoure exigeait un détachement mental envers l'autre, fait d'illusions et de pureté. Je dirais qu'il donne l'impression d'être un néphélibate, de se sentir plus à l'aise dans l'irréel que dans la réalité, si ce n'était pas qu'il est impossible d'avoir les réalisations qu'il a eues dans sa vie professionnelle sans s'enfoncer dans la vraie vie et surmonter les obstacles, les concurrents, les imprévus, anticiper ce que les autres ne voient pas encore, pressentir les possibilités du marché avant les autres, prendre parfois des décisions à un rythme vertigineux et inspirer et conduire ses collaborateurs à atteindre ensemble certains objectifs.

Mais il n'est pas difficile de l'imaginer, à cet âge précoce, encore adolescent, où il commença à écrire de la poésie, inventer des images faites de mots et jouer avec eux comme de la pâte à modeler, les modelant en une forme qui porterait sa marque, sa personnalité, ou plutôt, la face cachée de sa personnalité. Très tôt, cette sensibilité littéraire s'est manifestée, qui a sans doute été son amulette contre ce qui le mettait mal à l'aise, le troublait, le bouleversait ou l'effrayait dans le monde étrange où il avait été plongé. Les années ont passé, et il a publié de nombreux recueils de poésie qui lui ont valu une reconnaissance internationale, et sa vocation créative l'a conduit à pratiquer divers genres. Il a même écrit et produit des comédies musicales, comme celle qu'il a dédiée à la vie de François d'Assise, le saint qui le fascine et qui, dans le contexte du capitalisme naissant de l'Italie médiévale, poussé par les privilèges et les excès de certains princes de l'Église, s'est rebellé contre sa propre famille et, à partir d'une pauvreté choisie et d'une activité fiévreuse qui l'ont conduit à reconstruire des temples, des paroisses et d'autres sanctuaires en ruine, a mené un mouvement de retour aux valeurs perdues au sein de la hiérarchie ecclésiastique qu'il s'est proposé de sauver à travers les ordres qu'il a fondés.

Sa vocation l'a également conduit à publier de la prose, comme en témoigne par exemple sa nouvelle, Le Retour du Jeune Prince, inspirée de la célèbre œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, dans laquelle un automobiliste rencontre sur une route de Patagonie un adolescent qui se révèle être le Petit Prince. Le personnage littéraire est revenu sur Terre et, au fil d'une conversation avec son interlocuteur sur des questions existentielles, transmet, comme dans l'œuvre qui lui a servi de modèle, une vision humaniste du monde. Ce livre, selon l'auteur lui-même, est né du malheur et de la tristesse ressentis pendant une période dépressive de sa vie et l'a aidé à retrouver le goût de vivre. Mais sa littérature serait insuffisante et irréaliste si elle se résumait à une simple tentative de redresser le monde par la bienveillance et la recherche du bonheur : le roman est un genre imprégné de souffrance, de mal et de conflits humains, autrement dit de malheur, et en explorant la sordidité de l'existence humaine et de la vie en société, il transmet des vérités profondes que seule la création littéraire est capable d'offrir. Dans d'autres œuvres, comme Morir lo Perfecto (La Chose nécessaire pour mourir), qui s'ouvre sur l'apparition d'un cadavre, Roemmers a exploré les bas-fonds de l'existence – le crime, la corruption, le drame caché dans les relations humaines et les familles – à travers des personnages et des intrigues qu'il traite avec réalisme, au sens que ce mot a en littérature, c'est-à-dire la simulation d'une réalité qui, bien qu'impossible à transposer pleinement au monde des mots, nous est reconnaissable à travers eux car elle est liée à ce qui, dans notre monde, est vérifiable. Un écrivain peut pratiquer la poésie et le roman avec un talent similaire, à condition qu'au moment de l'écriture, il sache ou pressente qu'il s'agit de genres radicalement différents. La poésie tend vers la perfection, tandis que le roman est nécessairement imparfait. La première a évolué dans le monde courtois, le second dans le monde roturier ; Même lorsqu'elle abordait des thèmes contraires à la morale publique, comme les amours illicites, la poésie les ennoblissait, comme ce fut le cas des troubadours provençaux ou des poètes qui sublimaient l'adultère, le transformant, par des poèmes lus ou chantés, en une expérience entre désir érotique exacerbé et spiritualité. Le roman, en revanche, est un genre né à l'époque moderne, bien qu'il puise dans des traditions ancrées dans l'Antiquité et, plus tard, dans les romans et les livres de chevalerie. Il atteignit son apogée au XIXe siècle, aspirant à rivaliser avec la vie elle-même par son ambition, sa complexité et sa vocation universelle, toujours loin de la perfection synthétique qui fait de la poésie quelque chose de réservé à certains écrivains. En poésie, tout est mis au service du langage, tandis que dans le roman, le langage, même très riche et captivant, est au service de l'histoire à raconter. Le roman, disait Rulfo, est un sac qui contient tout ; il contient des histoires, des pièces de théâtre, de l'action, des essais philosophiques et non philosophiques...

C'est pourquoi il est si difficile pour un écrivain d'être à la fois poète et romancier, ce que je n'ai jamais fait. C'en est une autre de combiner la poésie avec l'essai, par exemple, comme Octavio Paz ; ou, comme Borges, de l'alterner avec la nouvelle, qui, une fois achevée, est une autre forme de perfection quasi géométrique. Le roman est excès, abondance, fleuves se jetant dans l'immensité de la mer, tandis que la poésie, dans sa forme la plus sublime, évite la multiplication, le vertige des vies s'entrelaçant dans l'intrigue, et parfois les multiples intrigues, d'une histoire racontée.

Le roman réaliste ne reproduit pas la réalité – car, contrairement à elle, il est fait de mots – mais il prétend la reproduire en présentant des éléments que le lecteur associe à des expériences, des événements, des personnages et des situations réels qui pourraient se produire dans le monde qu'il connaît. Il puise dans de nombreux matériaux. Le roman historique, par exemple, utilise l'histoire comme matière première, comme point de départ pour fantasmer et raconter une ou plusieurs histoires qui n'ont jamais eu lieu mais qui auraient pu se produire. Balzac disait même dans La Comédie humaine que la littérature nous raconte des vies qui ont existé et que les historiens ne pouvaient raconter, une façon de dire la même chose à l'envers. Mais tout roman, aussi proche soit-il de l'histoire, ne peut jamais la copier, car pour être un roman, une œuvre de fiction, l'élément ajouté est indispensable, cet acte de création qui transforme les matériaux historiques en une élaboration qui cesse d'être la matière première pour devenir quelque chose de plus, une transformation dans laquelle interviennent les démons du romancier, le côté irrationnel et profond de sa personnalité.

Le Mystère du dernier Stradivarius, que j'ai lu dans sa première version, n'est pas, et ne prétend pas être, un roman historique, mais il s'appuie sur des passages et des personnages historiques, depuis le célèbre luthier crémonais Antonio Stradivari, qui depuis son atelier de la Casa Nuziale, en Lombardie à la fin du XVIIe siècle et dans la première partie du XVIIIe siècle, a révolutionné la musique de son temps et de l'avenir avec la lutherie, jusqu'aux colonies allemandes d'Amérique du Sud et aux fugitifs nazis ou à leurs sympathisants, en passant par les invasions napoléoniennes du début du XIXe siècle, les nationalismes qui ont déclenché la Première Guerre mondiale, les totalitarismes qui ont émergé peu après et les holocaustes des années quarante. Sur ces multiples toiles de fond, où l'on reconnaît des moments marquants de l'histoire moderne et des figures historiques et fictives comme Casanova, ou des figures classiques comme Verdi, ou plus tard, les malheureux magnats nazis, deux histoires se dévoilent, qui, à l'approche du dénouement, ne feront plus qu'une : celle du mystérieux violon, le dernier fabriqué par Stradivari, dont nous suivons avec fascination le parcours mouvementé à travers les siècles et les géographies ; et celle de l'enquête, menée à l'époque contemporaine par un commissaire de police paraguayen, Alejandro Tobosa, et son assistant pour retrouver l'auteur d'un double meurtre sans commune mesure avec les méfaits qu'il a l'habitude de traiter. Cette enquête lui révélera, et à nous avec lui, un monde insoupçonné qui, depuis ce coin d'Amérique du Sud, nous renvoie à des moments transcendants de l'histoire moderne.

Le duo d'enquêteurs, ou plutôt l'enquêteur et son assistant, est un classique du roman policier. Le Mystère du dernier Stradivarius, véritable roman policier, bien qu'il soit bien plus que cela, explore cette relation en profondeur avec une bonne dose d'intrigue, d'humour, de tension et de surprise. Au fil de l'intrigue du meurtre atroce de l'antiquaire Johann von Bulow et de sa fille Diana, et de la recherche d'indices menant au ou aux auteurs du crime, nous découvrons ce sombre sous-sol du comportement humain où appétits, complexes, ressentiments et cupidité conditionnent les relations entre les individus. Ces passions ignobles trouvent leur pendant dans l'autre facette de la nature humaine, qui transparaît également dans ces pages, faite de générosité, d'idéalisme et de soif de justice. Tout ce qui arrive au commissaire est excessif, et il donne parfois l'impression d'être un personnage si vulnérable qu'il semble inadapté à la tâche sordide qu'il est appelé à accomplir. Cependant, au fil du récit, il pénètre le cœur du lecteur à tel point qu'une fois le roman terminé, il y demeure, nous accompagnant et nous troublant. Les enquêteurs littéraires célèbres – un Philip Marlowe, le personnage de Raymond Chandler, un Jules Maigret, celui de Simenon ou, dans notre langue, le Pepe Carvalho de Vázquez Montalbán – sont très différents les uns des autres et partagent peu de points communs, malgré des fonctions similaires. Ils partagent cependant une particularité : ils semblent avoir transcendé le monde des mots pour s'incorporer, se matérialiser et prendre chair. Tel est le degré d'identification du lecteur à leurs investigations, à leurs raisonnements et à leurs aventures. Dans le cas de Tobosa, le pathos de son histoire captive rapidement le lecteur et l'implique pleinement dans sa mission chimérique, le transformant en quelque sorte en collaborateur de l'enquête, subtilement encouragé par un narrateur omniscient qui focalise son attention sur ce personnage plus que sur les autres.

Dans le cas des assistants des détectives littéraires, la lignée n'est pas moins riche : il y a Phileas Fogg, le personnage du Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne , la femme de l'inspecteur Bucket dans le roman de Dickens, l'impérissable Dr Watson qui accompagne l'enquêteur d'Arthur Conan Doyle, ou le narrateur anonyme de certaines nouvelles d'Edgar Allan Poe. Le sergent Gutiérrez, qui accompagne Tobosa, a quelque chose du ridicule, du réalisme banal, de la sagacité et des limites intellectuelles de certains collaborateurs de détectives littéraires, mais il cache aussi des pulsions qui, sous ce simple appendice de son patron qu'il semble être, attendent le moment de se manifester, à la surprise et à la perplexité du commissaire et de nous-mêmes.

Le contrepoint entre l'enquête de Tobosa et les aventures du violon repose également sur des contextes très différents, ces dernières se déroulant dans des espaces et des temps très éloignés de l'anecdote actuelle, se déroulant dans le Paraguay contemporain et centrés sur l'enquête du commanditaire. Le récit parallèle, le parcours du violon depuis ses origines au XVIIIe siècle, dans l'atelier d'Antonio Stradivari, jusqu'à ses prémices jusqu'à nos jours, est également celui d'un personnage qui n'est pas un être humain, mais un instrument de musique qui, au fil du récit, prend le symbolisme d'une métaphore. Enveloppée dans une histoire avérée, une histoire inventée (dont la frontière n'est pas toujours évidente) traverse les pays et les langues, et sert de prétexte au défilé de personnages saisissants, complexes et accomplis, comme sœur Felícita, la religieuse surprise par les troupes napoléoniennes au couvent vénitien de Santa Anna, ou l'officier de haut rang Julius Heiden, l'implacable commandant de la Risiera di San Sabba à Trieste, qui lutte avec ténacité contre le sens du devoir et la fragilité de la nature humaine. Des personnages qui enrichissent et élargissent considérablement le répertoire du roman, à tel point que l'on peut parfois dire que Tobosa leur cède la vedette, et qu'ils en deviennent, par la force de persuasion du récit dont ils font partie, les véritables protagonistes.

Mais ne nous y trompons pas : le violon occupe une place centrale, car, d'une certaine manière, ce sont tous les personnages qui le détiennent, et c'est aussi l'impressionnante série d'événements dramatiques, parfois comiques ou ironiques, dans lesquels cet instrument aux pouvoirs apparemment exceptionnels se trouve impliqué. Métaphore de la survie et de la résilience humaines dans les événements tumultueux de l'histoire collective – c'est-à-dire de l'Histoire avec un grand H –, la puissance symbolique du Stradivarius émerge naturellement, sans qu'il soit besoin de le dire, de chaque situation excessive dont il ressort indemne. La fragilité de l'existence humaine, visible dans les nombreuses situations où les personnages sont affectés par des choses qui les échappent, est compensée par l'étrange façon dont cet instrument de musique parvient, sans que nous comprenions jamais pleinement comment ni pourquoi, à remonter à la surface chaque fois qu'il est sur le point de sombrer.

La structure du roman, élément déterminant de tout récit, est efficace, car elle nous en dit autant que nécessaire et moins que le lecteur impatient ne le souhaiterait, retenant des informations qui nous permettraient de découvrir prématurément le lien secret entre la recherche contemporaine et l'itinéraire du violon à travers les siècles. Le narrateur gouverne le temps et l'espace de telle manière que, jusqu'à très tard dans le roman, nous assistons à des histoires parallèles, reliées par un seul vaisseau : le violon, et qui pourraient être sans rapport sans que l'une ou l'autre ne subisse de dommages. À partir d'un certain moment, les deux histoires commencent à s'entremêler, d'abord grâce à notre intuition plutôt qu'aux informations précises fournies par le narrateur, puis de manière progressivement plus révélatrice, nous plaçant devant un vaste canevas où les histoires et les personnages se combinent comme s'ils coexistaient dans le même temps et le même espace, même si, à proprement parler, ce n'est pas tout à fait vrai. La tension narrative ne faiblit pas non plus à ce stade, car l'histoire contemporaine se déroulant au Paraguay prend, à la fin du récit, une tournure inattendue ; En gros, il se termine dans l'espace géographique même où le récit historique avait commencé. Ainsi, les deux récits fusionnent, grâce au glissement du passé vers le présent, et du présent, sans que son personnage principal en soit encore pleinement conscient, vers le passé. La structure abolit ainsi progressivement les frontières entre passé et présent, entre les deux récits qui jusque-là suivaient des chemins parallèles, comme un contrepoint.

Le Mystère du Dernier Stradivarius appartient à un genre né en Angleterre au XVIIIe siècle et appelé « roman de circulation » ou « récit d'objets » car ses protagonistes étaient des objets inanimés, des « choses » qui pouvaient être échangées, achetées, vendues, données ou léguées, et qui, au fil du récit, passaient de main en main, parfois de génération en génération. Des personnages humains apparaissaient autour de ces objets, et des événements et des situations se développaient, mais ils restaient au cœur du récit. Bien que le roman de Roemmers mette en scène de nombreux personnages humains, le violon constitue un axe narratif autour duquel gravitent personnages, situations et événements liés à l'histoire séculaire de cet objet. Cet objet, devinons-nous, possède des propriétés exceptionnelles – du moins, c'est ce que semblent croire certaines des personnes dont il influence la vie. Le genre du roman à circulation utilisait généralement la satire et certaines caractéristiques du roman à clef , cet autre genre qui consiste à déguiser les noms, et parfois les circonstances, de certaines personnes réelles pour raconter leur histoire à travers une fiction se présentant comme une transposition de faits réels. L'un des romans à circulation les plus célèbres fut celui que Thomas Bridges dédia à un billet de banque ; Tobias Smollett, à son tour, écrivit un roman, *L'Histoire et les Aventures d'un Atome*, narré par un atome logé dans le corps d'un marchand ayant auparavant circulé parmi des personnalités influentes. L'auteur, qui a grandement influencé Dickens, y délivre un message politique pugnace et allégorique contre la politique britannique du XVIIIe siècle.

Le violon a également été un personnage littéraire dans la fiction anglaise : par exemple, dans une œuvre de John Meade Falkner, un écrivain dont peu se souviennent aujourd'hui, mais qui connut un grand succès au XIXe siècle. Dans l'un de ses romans célèbres, cet auteur dota le violon de pouvoirs surnaturels et construisit une histoire de fantômes autour de lui, ainsi qu'un étudiant d'Oxford doué en musique, entre les mains duquel l'instrument tomba.

Le Mystère du Dernier Stradivarius ne peut être décrit comme une histoire de fantômes ou un texte fantastique. Le récit frôle parfois le fantastique, mais ne s'en détache jamais suffisamment pour rompre avec la réalité. Une certaine ambiguïté entoure le Stradivarius , au cœur du roman, car, à certains moments dramatiques, il semble influencer providentiellement le destin des personnages qui le possèdent. Cependant, on ne sait jamais vraiment si cela est dû aux pouvoirs inhérents à l'instrument lui-même ou s'il s'agit d'un mythe, c'est-à-dire d'une invention de certains êtres humains dont il touche la vie, ou même d'une interprétation du narrateur omniscient qui nous raconte l'histoire. Le traitement par l'auteur de la relation entre le violon et les événements qui surviennent à certains personnages à des moments décisifs ne relève ni du surnaturel ni du fantastique, car tout ce qui leur arrive pourrait être dû au hasard, à leurs propres décisions et à celles de leur entourage, sans nécessairement impliquer un facteur irréel.

Cette ambiguïté est l'une des réussites du roman et constitue une stratégie narrative très efficace pour maintenir le pouvoir de persuasion de l'histoire sans que le lecteur ait le sentiment d'être victime d'un récit superstitieux (c'est une tout autre chose que certains des personnages eux-mêmes, ou même le narrateur, puissent avoir des inclinations superstitieuses).

La littérature fantastique est assurément l'un des grands genres littéraires. Mais pour être convaincantes, les histoires fantastiques doivent être présentées comme telles, et les événements irréels qui y sont racontés doivent découler naturellement du récit, sinon elles paraissent artificielles et forcées. Ce roman ne se présente pas comme tel, et ne prétend pas l'être ; il n'aborde donc la fantasy que de manière subtile, indirecte et jamais vérifiée, comme je l'ai mentionné. Cependant, l'absence d'événements fantastiques ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'éléments de spiritualité, une dimension qui accompagne généralement les fictions de l'auteur (même dans sa propre vie). Si ces éléments étaient exagérés, s'ils s'immisçaient dans le récit au mauvais moment ou le faisaient sans talent narratif, ils pourraient imprégner certains passages du roman d'une certaine irréalité et ainsi affaiblir sa force de persuasion. Mais ce n'est pas le cas. Les éléments spirituels émergent de manière plutôt indirecte et parfois même fortuite : par exemple, à travers l'idéalisme d'un personnage comme Tobosa ou le destin final du violon, qui arrive d'une manière qui obéit néanmoins à une certaine logique des circonstances dramatiques qui l'entourent vers la fin du roman.

J'ai évoqué au début la personnalité rêveuse et idéaliste de l'auteur, que certains pourraient qualifier de naïve au sens premier du terme. Elle est aussi étonnamment présente dans les derniers instants du roman, après que le narrateur nous a exposé à toutes sortes d'événements sordides et de personnages maléfiques, ainsi qu'à ces sombres mécanismes qui animent souvent l'histoire politique, voire privée, des nations. Le rôle de cet élément n'est pas tant de nous convaincre que le monde est bien fait ou de nous offrir une version édifiante et adoucie de l'existence, mais plutôt de nous montrer que l'être humain est un mélange contradictoire, un mélange ambivalent de bien et de mal, de justice et d'injustice, et non pas seulement l'un ou l'autre, et qu'il y a place, à tout moment et en toutes circonstances, pour que l'esprit humain fasse preuve de résilience au milieu des pires opprobres et indignités.

Un dernier mot. Passionné de musique classique depuis longtemps et habitué des festivals, notamment du Festival de Salzbourg, qui se tient régulièrement chaque été depuis trois décennies, j'ai eu le plaisir de voir le violon, l'un des plus beaux instruments de musique, devenir le protagoniste d'une œuvre de fiction. Je suis sûr que les lecteurs, également fans, apprécieront les aventures du dernier Stradivarius , et que ceux qui ne le sont pas encore trouveront des raisons de s'y intéresser.

EL PAÍS