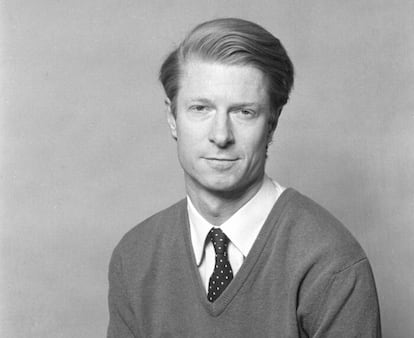

John Gurdon, der Nobelpreisträger, der die verlorene Zeit nachholte, ist gestorben

Manchmal kann man mit Bescheidenheit die Welt verändern. „Hallo, mein Name ist John Gurdon und ich arbeite mit Kröten.“ So stellte sich ein außergewöhnlicher Wissenschaftler vor, der die Unumkehrbarkeit der biologischen Zeit entdeckte, das Klonen erfand, Pionier der genetischen Reprogrammierung war und Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin war. Bei wissenschaftlichen Tagungen hielt er sich am liebsten mit den Studenten auf, die ihn oft nicht kannten. Er unterhielt sich mit ihnen, stellte ihnen Fragen zu ihrer Arbeit und gab ihnen das Gefühl, wichtig zu sein.

Die Geschichte von John Gurdon, der diese Woche im Alter von 92 Jahren verstarb, ist ein Beispiel für Beharrlichkeit angesichts von Widrigkeiten und die Rolle von Zufällen in unserem Leben. Aufgewachsen im südenglischen Surrey, entwickelte er schon früh ein Interesse an der Natur, das ihn dazu brachte, Schmetterlinge zu sammeln und Wissenschaftler zu werden. Dieser Ehrgeiz wurde durch das Zeugnis seines Lehrers in Eton , wo er studierte, zunichte gemacht. Er wurde der Letzte einer Klasse von 250 Schülern und prophezeite: „Angesichts seines Verhaltens ist sein Interesse, Wissenschaftler zu werden, offen gesagt, lächerlich … Biologie zu studieren wäre Zeitverschwendung für ihn und seine Lehrer.“ Ganz im englischen Stil der damaligen Zeit wurde er zum Latein- und Griechischunterricht geschickt.

Trotzdem landete er mit der Unterstützung seiner Mutter, die er nie vergisst, und seiner eigenen Entschlossenheit an der Universität Oxford und studierte Zoologie, genau in dem Bereich, der ihn interessierte: Entomologie. Dort erlitt er jedoch eine weitere Ablehnung, was, wie er sagte, vielleicht ein Glücksfall war, da auch dieser Zweig der Biologie damals nicht sehr interessant war. Und so lernte er zufällig Michael Fishberg kennen, einen aus Russland emigrierten Biologen, der ihn als Doktoranden in Embryologie annahm. Als Projekt schlug er ein Experiment vor, um eine großartige Idee zu testen, die seit Jahren in den Laboren herumschwirrte: Ist biologische Existenz wirklich irreversibel? Vielleicht hatte sein Umgang mit den Studenten etwas mit seiner Jugend zu tun.

Die Entdeckung von Genen und die Beobachtung, dass sich Zellen während ihrer Entwicklung von der befruchteten Eizelle an spezialisieren – rote Blutkörperchen, Muskeln, Neuronen, Kardiomyozyten – führt zu der Frage, ob Zellen im Zuge ihrer Spezialisierung ihr ursprüngliches Potenzial verlieren. Ist es möglich, aus einer differenzierten Zelle einen Embryo oder sogar ein erwachsenes Lebewesen zu gewinnen? Ist Klonen möglich? Altern Zellen? Oder, biologisch gesehen, behalten Zellen trotz unterschiedlicher Erscheinungsformen ihre Gene, auch wenn sie nicht genutzt werden?

Zwei amerikanische Wissenschaftler, Robert Briggs und Thomas King, denen Gurdon stets huldigte, legten die Spielregeln mit einem einfachen Experiment an Fröschen fest. Sie ersetzten den Zellkern einer unbefruchteten Eizelle durch den einer Zelle eines Embryos oder einer Kaulquappe und beobachteten, ob dieser Zellkern die Entwicklung eines neuen Frosches, eines Klons des ursprünglichen Frosches, steuern konnte. Sie entdeckten, dass die Zellkerne früher Embryonen in der Lage waren, Kaulquappen zu bilden, dass die Zellkerne späterer Embryonen diese Fähigkeit jedoch mit der Zeit verloren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zellen mit zunehmendem Alter und Differenzierung die Fähigkeit verlieren, einen Organismus hervorzubringen. Zellentscheidungen sind nicht umkehrbar. In der biologischen Zeit gibt es kein Zurück.

Die Wissenschaft schreitet durch Replikation voran, und ein negatives Ergebnis kann viele Ursachen haben. Im Alter von 23 Jahren begann Gurdon unter Fishbergs Anleitung und vielleicht motiviert durch dessen Angewohnheit, kein Nein als Antwort zu akzeptieren, die Experimente von Briggs und King zu replizieren. Er wechselte die Amphibien, vom Frosch zur Kröte Xenopus laevis , und kämpfte mit Nadeln und Techniken. Nach zwei Jahren hatte er seine erste Antwort: 1958 erhielt er Kaulquappen mit Zellen aus Embryonen im Spätstadium. Später gelang es ihm, mithilfe von Kernen aus aktiven Darmzellen einer Kaulquappe erwachsene Kröten zu gewinnen, die sich, wie er später zeigte, als fruchtbar erwiesen. Im Laufe der Zeit demonstrierte er dasselbe mit anderen Zelltypen. Die Zelle mag altern, aber die in ihr enthaltenen Informationen können wiederhergestellt werden. Leben ist im Prinzip umkehrbar.

Ab 1972 etablierte er in Cambridge zunächst im legendären Labor für Molekularbiologie und später in der Abteilung für Zoologie Xenopus als Werkzeug der damals entstehenden Molekularbiologie und schuf einen bedeutenden intellektuellen Nachwuchs. 1991 gründete er das Wellcome-CRC Institute of Developmental Biology, das später seinen Namen tragen sollte und wo er die molekularen Regeln der Entwicklungsbiologie erforschte.

Gurdons Experimente zur Zellreprogrammierung wurden zu einem zentralen Bestandteil der Embryologie, einer beschreibenden Übung in der Entwicklungsbiologie und einem analytischen Unterfangen. Sie dienten auch mehreren Generationen von Biologen als Inspiration. Doch außerhalb des Fachgebiets und jenseits der Science-Fiction-Geschichten über das Klonen von Menschen, die ihn nie interessierten, stieß seine Arbeit erst mit der Geburt des Schafs Dolly im Jahr 1996 auf großes Interesse. Dann rückte das Klonen wieder ins Rampenlicht, und Gurdons Arbeit wurde als eine im Dunkel der Zeit verlorene Motivation zitiert. Vielleicht waren es Dollys Wolle und ihr Name, die Gurdons Arbeit wieder in den Fokus rückten, die dann, zaghaft, auch aus akademischen Kreisen auftauchte. Bei der Feier seines 70. Geburtstags brachte einer seiner Schüler, der über Dollys Einfluss nachdachte, die Idee ins Spiel, was passiert wäre, wenn seine erste geklonte Kröte einen Namen gehabt hätte, zum Beispiel Kermit.

Doch die Anerkennung kam, und 2012 würdigte das Nobelkomitee ihre Arbeit. Preisträgerin war nicht Dolly , sondern die Experimente des japanischen Wissenschaftlers Shinya Yamanaka zur chemischen Reprogrammierung erwachsener menschlicher Zellen. Gurdons außergewöhnliches Ergebnis mit Xenopus war prophetisch: Es gibt einen Weg zur ewigen Jugend. Die Nachkommen dieser Experimente leben noch.

In den 50 Jahren, die Gurdon in Cambridge verbrachte, hinterließ er eine bedeutende wissenschaftliche und pädagogische Karriere, wie sie nur die Größten erreichen können. Er hinterließ auch eine Sammlung von Anekdoten über einen schillernden, menschlichen und sehr britischen Charakter. Jahrelang fuhr er in einem roten Lotus zur Arbeit, den er auf dem Universitätsparkplatz abstellte, und kam mit einer antiken Aktentasche mit seinen Geheimnissen wieder heraus. Im Winter fuhr er Fahrrad, warm eingepackt und mit einer Wollmütze geschützt. Immer mit Freundlichkeit forderte er Autoritäten und die Natur heraus. Er liebte Abenteuer und verlor sich, wann immer möglich, in Wäldern, Wüsten oder Bergen und kehrte oft mit der Belohnung für sein Kindheitsinteresse zurück: Schmetterlinge, vor denen er gelegentlich gerettet werden musste. Gurdon hatte verschiedene Verwaltungs- und Führungspositionen an der Universität Cambridge inne, hörte aber nie auf, Experimente durchzuführen. Während der Pandemie hängte er seinen Mikromanipulator, sein Mikroskop und seine Pipette an den Nagel.

Ein Gespräch mit ihm war wie eine sokratische Übung, die vielleicht aus seiner Zeit als Altphilologe stammte und in der er einen mit grundlegenden Fragen entwaffnete, die die eigene scheinbare Weisheit bloßlegten.

Die vielen Spanier, die in Cambridge studierten und arbeiteten – und davon gab es viele – werden sich daran erinnern, wie er uns zu einer Tasse Tee Kekse anbot und uns in der Cafeteria der Fakultät oder des Instituts viele Fragen zu unserer Arbeit stellte, immer mit einem schelmischen Lächeln, das andeutete, dass er mehr wusste als wir, etwas, das wir vielleicht gar nicht wissen konnten. Und vor allem erinnern wir uns daran, wie er bei den Freitagsseminaren in einem dieser alten britischen Amphitheater in der ersten Reihe saß, den Vorträgen aufmerksam zuhörte und am Ende innehielt und Fragen stellte, die stets die vorangegangene Präsentation beleuchteten.

John Gurdon war ein Leuchtturm für eine Generation von Biowissenschaftlern, die uns langsam verlassen und uns ein großes wissenschaftliches und technisches Erbe hinterlassen, jedoch ohne Referenzen. Gurdon pflegte zu betonen, dass ein Wissenschaftler immer Fragen haben sollte, dass Wissenschaft von Fragen getrieben wird. Dies war das Mantra seiner Generation, und manche von uns fragen sich, was passieren würde, wenn wir in dieser Welt der Informationsflut, in der viele vorschlagen, Wissenschaft ohne Hypothesen zu betreiben, die von ihnen geerbte Erfahrung mit den Möglichkeiten der Gegenwart verbinden könnten. John Gurdon hat nie ein „Nein“ als Antwort akzeptiert, und in seinem Gedenken sollten wir, so wie wir das Potenzial der Zelle wiederentdecken können, vielleicht auch die Kunst wiederentdecken, Wissenschaft mit Fragen zu betreiben, die wir hinter uns lassen.

Alfonso Martínez Arias ist ICREA-Professor an der Universität Pompeu Fabra und Autor des Buches „The Architects of Life“ (Paidós).

EL PAÍS