Welche Wahrheit für die Polis?

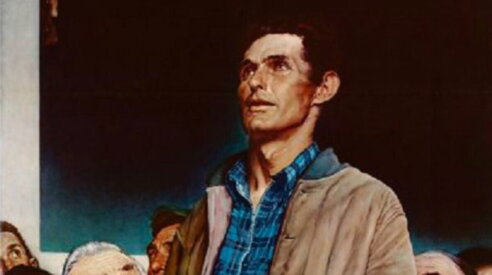

„Freedom of Speech“ von Norman Rockwell, veröffentlicht im Saturday Evening Post, 20. Februar 1943.

Was ist Wahrheit? /3

Postliberale Denker rebellieren also gegen die „schwachen Götter“ der offenen Gesellschaft. Doch hier liegt ein Missverständnis vor: Popper theoretisiert nicht über eine „weit offene“ Gesellschaft. Autoritarismus bekämpfen, ohne dem Relativismus nachzugeben

Zum gleichen Thema:

Flavio Felice ist ordentlicher Professor für Geschichte politischer Doktrinen an der Universität Molise. Sein Artikel setzt die Sommerreihe von Il Foglio fort, die sich der Wahrheit widmet. Jede Woche untersucht ein anderer Autor dieses grundlegende Konzept aus der Perspektive einer bestimmten Disziplin: Recht, Mathematik, Astrophysik, Wirtschaft, Politik, Informatik oder Theologie. „ Wahrheit in der Praxis“ von Michele Silenzi erschien am 15. Juli, „Wahrheit in der Anwaltschaft“ von Giovanni Fiandaca am 22. Juli.

Ist es sinnvoll, in der Politik über Wahrheit zu sprechen, oder hat die „effektive Realität“, an der Politik gemessen wird, nichts mit Wahrheit zu tun? Und doch: Bedeutet das Reden über Wahrheit in der Politik ein sofortiges Abgleiten in den Moralismus? Nun, ich frage mich, ob diese Fragen entscheidend und unvermeidlich sind und sich Menschen überall schon immer gestellt haben, oder ob es sich eher um müßige Probleme handelt, um „Egoismus im Gewand von Spitzfindigkeiten“. Vielleicht sind beide Antworten richtig, und der Erfolg der gesamten Diskussion hängt davon ab, welche Vorstellung von Wahrheit wir im politischen Bereich entwickeln. In diesem Zusammenhang muss sofort klargestellt werden, dass es sich in diesem speziellen Bereich um moralische Überzeugungen und die Suche nach praktischer Wahrheit handelt, deren Untersuchungsmethoden sich ebenso von theoretischen wie von wissenschaftlichen Gewissheiten unterscheiden.

Sobald wir uns die Frage nach der Wahrheit stellen, laufen wir Gefahr, in den Käfig des Fundamentalismus zu geraten und in die Kategorie derjenigen gesteckt zu werden, die im Namen ihrer subjektiven Weltanschauung behaupten, das zu standardisieren, was standardisierbar ist. Und je stärker die anerkannte und vertretene Wahrheit, desto größer ist das Risiko, „bekämpft, verspottet und verachtet“ oder bestenfalls, wie Papst Leo XIV. in seiner ersten Predigt vor den wahlberechtigten Kardinälen am 9. Mai erklärte, „geduldet und bemitleidet“ zu werden.

Andererseits: Wie können wir leugnen, dass im Namen einer Wahrheit schon immer die schlimmsten Gräueltaten der Geschichte begangen wurden und dass im Namen einer so gepriesenen Wahrheit so vielen Menschen ihre Menschenwürde abgesprochen wurde? Hier kommt ein hochaktuelles Thema ins Spiel, das im Westen und insbesondere in den Vereinigten Staaten besonders heiß diskutiert wird. Dort stehen sich die Vertreter der liberalen Demokratie – sowohl des klassischen als auch des progressiven Liberalismus – den Theoretikern des sogenannten Postliberalismus gegenüber, deren klarer Bezugspunkt Patrick J. Deneen von der Universität Notre Dame ist. Die beiden liberalen Traditionen sind praktisch polare Gegensätze, doch im spezifischen Kontext der Debatte über die Zukunft der liberalen Demokratie scheinen klassische und progressive Liberale zunehmend vom Postliberalismus umgeben und bedroht zu sein und sich in der Notwendigkeit einig zu sein, die Prinzipien der „offenen Gesellschaft“ zu verteidigen und weiter zu fördern, auch wenn sich die beiden Traditionen in einigen wichtigen Punkten unterscheiden. Wie der Essayist N.S. Lyons (ein Pseudonym), der Autor von The Upheaval, einem Newsletter von Substack, schrieb: „Seit acht Jahrzehnten ist die alte Elite, sowohl links als auch rechts, durch ihre gemeinsame Priorität der offenen Gesellschaft und ihrer Werte vereint.“

Lyons' Essay „Amerikanische starke Götter. Trump und das Ende des langen 20. Jahrhunderts“, veröffentlicht am 13. Februar, ist ein interessanter und kontroverser Beitrag zur Debatte. Er hilft uns zu verstehen, warum die Frage nach der Wahrheit – inmitten der hitzigsten Leidenschaften, die man sich vorstellen kann – immer noch ein zentrales politisches Thema darstellt. Ich unterstütze Lyons' Thesen und halte es insbesondere für Verfechter einer offenen Gesellschaft wie mich für sinnvoll, sich mit den Argumenten derjenigen auseinanderzusetzen, die heute den endgültigen Niedergang des Traums einer offenen und globalen Gesellschaft theoretisieren. Postliberale Theoretiker stellen sich eine geschlossene, kommunitaristische Gesellschaft vor und damit eine Gesellschaft mit größerer innerer Solidarität, geprägt von starken Werten und hitzigen Leidenschaften, für die Menschen bereit wären, sich selbst zu opfern. Eine deutlich stabilere Gesellschaft also, weil sie von „starken Göttern“ beschützt wird – im Vergleich zu offenen Gesellschaften, die von „schwachen Göttern“ regiert werden.

Lyons Argumentation basiert auf einer historischen Überlegung: Der Geist des 20. Jahrhunderts, nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und den ihn begleitenden Totalitarismen, war geprägt von einem „Nie wieder“, das die westlichen politischen und kulturellen Eliten vertraten und das sich auf die starken Werte konzentrierte, die die totalitären Gräueltaten getragen hatten. Ein „Nie wieder“, das sich, so vernünftig und verständlich es auch sein mochte, in eine „totalisierende Obsession“ verwandelte, die schließlich jede starke Leidenschaft und moralische Sehnsucht nach der Wahrheit leugnete ; greifen wir auf Michael Freedens morphologische Interpretation des Liberalismus zurück, stehen wir vor der fünften zeitlichen Ebene (M. Freeden, Liberalismo, Rubbettino, 2023). Die Hauptangeklagten in diesem hypothetischen Prozess gegen die offene Gesellschaft sind Karl Popper und Theodor Adorno , die das Establishment nach dem Zweiten Weltkrieg davon überzeugt haben, dass die Hauptursache für Autoritarismus und Totalitarismus die „geschlossene Gesellschaft“ sei. Hier kommt ein weiterer Autor von großer Bedeutung in der amerikanischen öffentlichen Debatte ins Spiel, der Theologe Russell Ronald Reno, derzeit Leiter der einflussreichen Zeitschrift First Things, die von Pater Richard John Neuhaus gegründet wurde. Ironischerweise trug er zusammen mit Michael Novak und George Weigel maßgeblich dazu bei, die Soziallehre von Johannes Paul II. für die Anforderungen des klassischen angelsächsischen Liberalismus und für jene besondere Strömung des amerikanischen Sozialdenkens zu öffnen, die Novak als „Catholic Whig“ bezeichnete.

In seinem 2019 erschienenen Buch „The Return of the Strong Gods: Nationalism, Populism, and the Future of the West“ (Regnery Gateway) definiert Reno dieses Ideal einer „geschlossenen Gesellschaft“ als jenen besonderen Gesellschaftstyp, der durch sogenannte „starke Götter“ gekennzeichnet ist – das heißt durch starke Überzeugungen und Wahrheitsansprüche, starke Moralkodizes, starke Beziehungsbindungen, starke Gemeinschaftsidentitäten und Bindungen an Orte und die Vergangenheit; letztlich, schreibt Reno, all jene „Objekte menschlicher Liebe und Hingabe, die Quellen der Leidenschaft und Loyalität, die Gesellschaften zusammenhalten“.

In diesem Punkt stimmen Reno und Lyons darin überein, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Kultur ausgebreitet hatte, die solchen starken Leidenschaften gegenüber besonders feindselig eingestellt war. Diese galten als gefährlich, da sie als Grundlage für Fanatismus, Unterdrückung, Hass und Gewalt galten: Glaube, Familie und Nation, im Wesentlichen die Entsprechungen zu unserem eigenen „Gott, Vaterland und Familie“, wurden als verdächtig betrachtet und als Vorboten der Rückkehr des unsterblichen Faschismus verurteilt.

An die Stelle der „starken Götter“, die als gefährlich gelten und deshalb aus der liberal-demokratischen Zitadelle vertrieben werden sollten, treten nun die sogenannten „schwachen Götter“ wie Toleranz, Zweifel, Dialog, Gleichheit und konsumistisches Wohlbefinden. Diese werden zu Verteidigern einer offenen Gesellschaft erhoben, zu Förderern eines politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Systems, das in der Lage ist, den Geist zu öffnen, Wahrheiten zu relativieren und Bindungen zu schwächen. Kurz gesagt: Gemeinschaften wie Familien, Kirchen und Nationen sind nichts weiter als Stämme, und starke Ideale sind nichts weiter als Überbleibsel einer Stammeskultur, von der wir uns distanzieren müssen, um den ewigen Abstieg in den Abgrund des Faschismus zu vermeiden .

Zum Abschluss dieser kurzen Darlegung radikal feindseliger Positionen gegenüber der offenen Gesellschaft sei darauf hingewiesen, dass der postliberale Vorschlag im Kern drei Eckpfeiler liberaler Demokratien in Frage stellt: den fortschreitenden Abbau von Grenzen und die daraus resultierende Dekonstruktion des Konzepts nationaler Souveränität, die Konsolidierung postideologischer funktionalistischer Politik und die Hegemonie der liberalen internationalen Ordnung. Der interessanteste und ironischste Aspekt dieser radikal rechten Kritik am Konzept der offenen Gesellschaft besteht darin, dass sie teilweise auch von einem Teil der Linken und von jenen Denkströmungen geteilt wird, die dem Neoliberalismus – was auch immer das bedeuten mag – die Verantwortung für alle Gräueltaten der letzten 80 Jahre zuschreiben .

Mit stolzem und zufriedenem Ton behauptet Lyons, der Traum von der „offenen Gesellschaft“ sei nicht wahr geworden, aus dem einfachen Grund, dass „die starken Götter sich weigerten zu sterben“. Heute erleben wir die Rückkehr von Archetypen wie dem „Helden“, dem „König“, dem „Krieger“ und dem „Piraten“. Alles Figuren, die die Grundlagen des „kollektiven Selbstmordpakts der westlichen liberalen Demokratien“ leugnen. Er kommt zu dem Schluss: „Der heutige Populismus ist mehr als eine einfache Reaktion auf Jahrzehnte des Verrats der Eliten und der schlechten Regierungsführung (obwohl er auch das ist); er ist ein tiefes, unterdrücktes und stürmisches Verlangen nach lange aufgeschobenem Handeln, nach einem Ausbruch aus der erstickenden Lethargie des prozeduralen Managerialismus und nach einem leidenschaftlichen Kampf für das kollektive Überleben und den Eigennutz.“

Es ist klar, dass der große Feind dieses Flügels der amerikanischen Rechten, der sich der offenen Gesellschaft und der liberalen Demokratie widersetzt, noch vor der Linken genau jener Neokonservatismus ist, der sich die Prinzipien der offenen Gesellschaft voll und ganz zu eigen gemacht hat. Der große Feind ist der Cuckservative, ein schwacher Konservativer, auch wenn die wörtliche Übersetzung weitaus beleidigender ist. Wie mir ein lieber amerikanischer Freund erklärte, ist der Cuckservative ein Konservativer, der bereit ist, andere machen zu lassen, was sie wollen; kurz gesagt, ein Konservativer, der zwar in Worten behauptet, er sei gegen die Linke, diese dann aber in der Praxis unterstützt.

An diesem Punkt der Diskussion können wir versuchen, Schlussfolgerungen zu ziehen und zum Thema der Wahrheit in der Politik zurückzukehren, von dem wir ausgegangen sind. Der Postliberalismus stellt eine Karikatur von Poppers offener Gesellschaft dar, dessen Kritik, wie man sich erinnern sollte, am positivistischen Rationalismus orientiert ist und die Schuld des liberalen Westens gegenüber dem Christentum anerkennt. In diesem Zusammenhang verweise ich auf Dario Antiseris Werk „Karl Popper. Protagonista del secolo XX“, Rubbettino, 2002. Der Wiener Philosoph stellte die offene Gesellschaft und die liberale Demokratie zweifellos als unvereinbar mit Dogmatismus dar.

Popper folgt jedoch einem Ansatz, der dem von Norberto Bobbio sehr ähnlich ist, wonach jedes Mal, wenn jemand den Satz „Gott ist tot“ ausspricht, eine unbändige Frage im Menschen aufsteigt . Er drängt die offene Gesellschaft jedoch nicht in das Terrain des Skeptizismus und glaubt auf moralischer Ebene keineswegs, dass moralische Normen verworfen, sondern vielmehr kritisiert und diskutiert werden sollten , da niemand das Recht hat, sich als Magistrat der Ideen aufzuspielen. In diesem Sinne ist der wahre Feind von Poppers offener Gesellschaft der absolutistische Anspruch, der im Namen des exklusiven Wissens über eine hypothetische Richtung der Geschichte sowohl Progressive als auch Reaktionäre potenziell vereint, und nicht das Vorhandensein starker Leidenschaften, die das Verdienst haben, Diskussionen im öffentlichen Raum anzuregen.

Im Gegensatz zu den Behauptungen postliberaler Theoretiker wird Poppers liberaldemokratisches Prinzip dadurch gerechtfertigt, dass die Institutionen einer offenen Gesellschaft die Koexistenz einer Vielzahl von Idealen innerhalb derselben Gemeinschaft ermöglichen; man könnte sagen, dass dieselben Menschen, die sich als Mitglieder einer Gemeinschaft bekennen, ihre Würde als freie Personen behalten. Somit scheint die Rechtfertigung einer offenen Gesellschaft und einer liberalen Demokratie, wie Rocco Buttiglione in Sulla verità soggettiva. esiste un alternativea al dogmatismo e allo scetticismo? (Rubbettino, 2015) schreibt, eine Folge des personalistischen Prinzips zu sein, dessen Verbindung zur christlichen Tradition unbestreitbar ist . Darüber hinaus ist Poppers offene Gesellschaft, wie Antiseri geschrieben hat, alles andere als eine „weit offene“ Gesellschaft ohne Gesetz und Anarchie, sondern vielmehr eine Gesellschaft, in der Normen einer rationalen Analyse unterzogen werden können, die einen friedlichen Prozess der Revision der Normen selbst ermöglicht, der durch Versuch und Irrtum voranschreitet: Probleme, Vermutungen, Widerlegungen. Kurz gesagt, Poppers polemisches Ziel ist nicht die Suche nach der Wahrheit, sondern vielmehr die Behauptung, dass diese ein für alle Mal durch die Vernunft abgeleitet werden kann, und zwar über jene Grenze hinaus, die sie in den Bereich der totalitären Vernunft projizieren würde. Kehren wir also zu unserer Ausgangsfrage zurück: Ist es sinnvoll, in der Politik über Wahrheit zu sprechen? Wir können diese Frage nur beantworten, indem wir die Art der Wahrheit spezifizieren, auf die wir uns bei der Behandlung politischer Angelegenheiten beziehen .

Da wir keinem Wissensgebiet einen höheren Grad an Gewissheit zuschreiben können – eine Art erkenntnistheoretische Subsidiarität –, sind wir auch nicht befugt, dem politischen Bereich eine Gewissheit aufzuerlegen, die aus einem anderen Bereich, sei er nun wissenschaftlicher oder religiöser Natur, stammt. Kurz gesagt: Wir können politische Entscheidungen weder auf (immer relative) wissenschaftliche noch auf (subjektive) religiöse Gewissheit reduzieren. Politische Entscheidungen werden auf der Grundlage der der Politik eigenen Methode getroffen: der kritischen Diskussion, des ständigen Austauschs zwischen freien und verantwortlichen Gewissen .

Praktische Wahrheit, also die Art von Wahrheit, die den Bereich der Politik betrifft, ist eine Gewissheit, die sich aus der Option ergibt, die unserer Vorstellung von Wahrheit am nächsten kommt, die den größten Grad an Wahrscheinlichkeit (Wahrhaftigkeit) annimmt, in einer gegebenen Situation, in der uns die Wahl aufgezwungen wird und nicht länger aufgeschoben werden kann. Aus dieser Perspektive ist Wahrheit in erster Linie eine Begegnung ; die Begegnung mit der Realität und mit dem Anderen, der ihre Konturen definiert und den pharaonischen Geist der Allmacht demütigt; es ist eine Begegnung mit der Person des Anderen, mit seinen höchst persönlichen Gewissheiten, Zweifeln und Leidenschaften; es ist eine Begegnung, die zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort stattfindet und die Qualität dieser bestimmten Zeit und dieses bestimmten Ortes annimmt. Buttiglione schreibt: „Was im gegenwärtigen Augenblick nicht geschieht, kann zu einem späteren Zeitpunkt geschehen, und wer die Wahrheit wirklich liebt, sollte es vermeiden, sie hassenswert zu machen, indem er ihr gewaltsam eine unaufrichtige Zustimmung aufzwingt.“

Die Anerkennung der relativen Qualität praktischer oder moralischer Wahrheit offenbart die Fallstricke, die den homo democraticus schon immer bedroht haben, und unterstreicht die Bedeutung jener „unsichtbaren Genies“ – Philosophie, Philologie, Geschichte (Enzo Di Nuoscio, I geni invisibili della democrazia. La cultura umanistica come presidio di libertà, Mondadori, 2022) –, die als Wächter auf den idealen Bastionen der demokratischen Zitadelle dienen, die per Definition ein „offener“ Ort ist und daher tatsächlich den Bedrohungen ihrer zahlreichen Feinde ausgesetzt ist. Der berühmte Leitspruch des heiligen Augustinus: „ In te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas “ (Kehre zu dir selbst zurück, die Wahrheit wohnt im Inneren des Menschen [De vera religione, XXXIX, 72]) sagt uns, dass die praktische Wahrheit, die den Bereich der Politik betrifft, die Zeiten und Orte des Lebens durchquert, sich in den Begegnungen, die wir haben, in den Menschen, die wir lieben, und in den Fehlern, die wir machen, verkörpert. Sie ist so wahr, weil sie mich und nur mich betrifft, und sie ist so relativ, weil sie sich dank der Begegnung mit dem anderen auf immer authentischere Weise entwickeln und entfalten kann.

Mehr zu diesen Themen:

ilmanifesto