Ein Kloster aus dem 15. Jahrhundert in Segovia wird wiedereröffnet, um seine Kunst zu präsentieren und König Heinrich IV., den Machtlosen, zu rehabilitieren.

Ein paar Schlüsseldrehungen und Sie betreten das Segovia der Mitte des 15. Jahrhunderts. Dies ist die Tür, die zum Kloster San Antonio el Real führt, das seit vier Jahren geschlossen ist, seit die letzten drei Klarissennonnen, die auf seinen über 10.000 Quadratmetern lebten, und die fast 40.000, die für Gartenarbeit und andere Aufgaben zuständig waren, es verlassen mussten. Die Nonnen befolgten die vatikanische Regel, die eine Klostergemeinschaft mit weniger als fünf Mitgliedern verpflichtet, ihren Ort zu verlassen, um sich an einem anderen neu zu gruppieren. Sie waren die letzten 533 Jahre dort gewesen, verabschiedeten sich jedoch am 13. Juni 2021, dem Festtag des Heiligen Antonius. Nun hat die Föderation der Klarissennonnen es für 30 Jahre an einen Verein namens Camino del Asombro abgetreten, der sein künstlerisches und kulturelles Erbe wiederherstellen und bekannt machen will, erklärt sein Präsident Juan Ayres.

Das Kloster im gotischen Mudéjar-Stil, erklärte Alicia Vallina , promovierte Kunsthistorikerin und Kuratorin der Staatlichen Museen, sei seit dem 13. Juni teilweise für Besucher geöffnet, mit Führung und in Gruppen von etwa 30 Personen für sieben Euro Eintritt. Vallina ist für die Museografie verantwortlich und stellt sicher, dass die Führungen „einen geordneten und aussagekräftigen Bericht über das Kloster bieten, der für die Öffentlichkeit verständlich ist, die Räume erklärt und dafür sorgt, dass die Objekte ihre Geschichte erzählen“, fügte sie hinzu. Es werde auch daran gearbeitet, das Kloster barrierefrei zu gestalten.

Die Regionalregierung von Kastilien und León unterstützte das Projekt mit 210.000 Euro, hinzu kamen weitere 90.000 Euro vom Verein. „Weltweit gibt es etwas mehr als 2.000 katholische Klöster, die Hälfte davon in Spanien, und die andere Hälfte in Kastilien und León. In den letzten zehn Jahren wurden landesweit zehn bis 15 Klöster aufgegeben, viele von ihnen sind von großem kulturellem Wert“, sagt Ayres.

Das Anwesen, auf dem sich dieses Gebäude befindet, diente ursprünglich einer anderen Nutzung. Es war das Jagdschloss des Königs von Kastilien , Heinrich IV. (1425–1474), der als „der Impotente“ in die Geschichte einging – er konnte seine erste Ehe mit Blanka II. von Navarra mit 15 Jahren nicht vollziehen – und litt unter gesundheitlichen Problemen. „Er wurde im Alter von fünf Jahren, als er bereits Prinz war, zu seiner Ausbildung hierher gebracht. Es war ein Ort, der ihn prägte und an den er später seine beiden Halbgeschwister Alfons und Isabella, die zukünftige katholische Königin, bringen ließ.“

Heinrich IV. regierte von 1454 bis zu seinem Tod 20 Jahre später. Er interessierte sich für Musik, Literatur und die Jagd in den Wäldern, weniger jedoch für Regierungsangelegenheiten in einem Zeitalter der Intrigen und des Verrats. Der Monarch schenkte den Pavillon den Franziskanern, damit diese ein Kloster gründen konnten. Doch 1488 forderte seine Halbschwester Isabel, die heutige Königin, diesen streitsüchtigeren Orden auf, das Kloster zu verlassen, und überließ den Ort den Klarissen für ein beschauliches Leben. Davon zeugen die Gitter der Salons am Eingang, von denen aus die Nonnen bei Besuchen mit ihren Lieben kommunizierten.

Der Rundgang beginnt mit einem modernen Porträt Heinrichs IV., das der Maler und Illustrator Fernando Vicente dieses Jahr gemalt hat, um den Besuchern einen Eindruck von der Figur zu vermitteln. „Ich habe es anhand vorhandener Dokumente über ihn gemalt, eines kleinen Porträts von ihm, das in einem Klostergesangbuch entdeckt wurde, und des bekannteren Porträts mit roter Mütze, das in einem Kodex in Stuttgart gefunden wurde“, erklärt Vicente am Telefon. „Eigentlich gibt es kein bekanntes Bild von ihm, außer einigen eher fantasievollen Gemälden aus dem 19. Jahrhundert.“

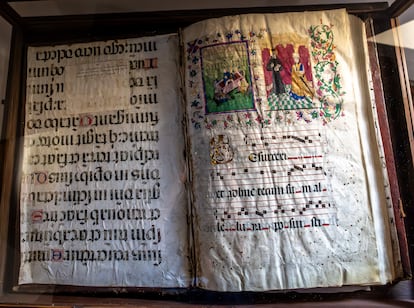

Das illuminierte Gesangbuch, Teil der Klostersammlung, stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es enthält die unvollendete Miniatur des Königs, die Ferdinand Vinzenz für sein Porträt verwendete. Darin ist er „kniend vor dem heiligen Antonius von Padua, dem er große Verehrung entgegenbrachte, und bittet um dessen Segen“. „Er ist in betender Haltung, trägt Schwert und Krone und ein vom Mudéjar-Stil beeinflusstes Kostüm“, bemerkt Vallina.

Und wie auf einer Tafel erklärt wird, entspricht sein Gesicht „den Beschreibungen der Chronisten: großer Kopf, kräftiges Kinn, flache Nase, große dunkle Augen und gerunzelte Stirn.“ Vicente hofft, dass dieses Projekt auch dazu dienen wird, einen Monarchen zu „rehabilitieren“, dessen Nachfolger, die Katholischen Könige, ein Bild verbreiteten, das schließlich zu einer dunklen Legende wurde.

„Wir befinden uns im monarchischen Bereich des Klosters“, verkündet Ayres. In einem Raum stehen einige Musikinstrumente, darunter ein „englisches Klavier aus dem 18. Jahrhundert“. Nach den Chorbüchern geht der Rundgang weiter durch die ehemaligen Gemächer des Königs und seiner zweiten Frau, der Portugiesin Juana de Avis, seiner Cousine, mit der er eine Tochter hatte. Seine erste Ehe war annulliert worden.

Die Bücher und Dokumente der Bibliothek von San Antonio el Real müssen andere Geschichten erzählen. Letztere befinden sich in einer Kommode mit der Aufschrift: „Archiv der Papiere, Besitztitel, Renten und Privilegien dieses Klosters. Jahr 1766.“

Beim Betreten des „Klosterteils“ gelangt man in einen „offenen Garten“, in dem die Vegetation den Raum erobert hat. Ein weiteres Ziel ist es, „die Grünflächen wiederherzustellen, da dort botanisches Wissen bewahrt wurde“, bemerkt Vallina.

Rund um den zentralen Kreuzgang sei eine „Herberge der Stille“ geplant, sagt Ayres, „ein Zufluchtsort für Besinnung und Stille“ zwischen Walnuss- und Kastanienbäumen, der einige der über 100 Zellen verschiedener Stadien im gesamten Kloster adaptieren soll.

Der Besuch führt zum künstlerisch wertvollsten Teil, den Kassettendecken, die „vor allem dank der geduldigen Reinigung durch die Nonnen mit selbstgebauten Werkzeugen, einem an einem langen Schilfrohr befestigten Staubwedel, frei von Holzwürmern erhalten geblieben sind“. Es ist zu beachten, dass einige dieser Decken über 10 Meter hoch sind.

„Die Qualität dieser Kassettendecken ist großartig“, sagt Enrique Nuere, Architekt und Mitglied der Royal Academy of Fine Arts , ein führender Experte für das, was man im Fachjargon „Loop Carpentry“ nennt. Nuere erinnert sich, dass diese Decken Ende des letzten Jahrhunderts renoviert wurden und dass sie, als sie gebaut wurden, „teuer und unverwechselbar“ waren. Er stellt außerdem klar, dass sie zwar als „Mudéjar-Kassettendecken“ bezeichnet werden, dies aber nicht sind. Als Gelehrter der islamischen Architektur, „wo die Decken flach waren“, weist er darauf hin, dass Kassettendecken ein Konstruktionssystem sind, das „auf dem basiert, was in Deutschland und England praktiziert wurde.“

Nuere hebt die Kassettendecke der Kirche hervor, „die nicht nur dekorativ, sondern auch strukturell ist“, die Kassettendecke des Kapitelsaals, „der einen achteckigen Grundriss innerhalb eines Quadrats aufweist und den darüber liegenden Boden trägt“, und die Decke der Kreuzgangarkaden, die mit einer faszinierenden Dekoration aus achtzackigen Sternen verziert ist. Sie symbolisiert den Himmel mit seinen unzähligen Sternen, weshalb die im Kloster verstorbenen Nonnen zu seinen Füßen begraben wurden, erklärt Ayres. Ein weiterer Plan ist Crowdfunding, damit diese Sterne gesponsert werden können und der Mäzen seinen Namen in einer digitalen Anwendung darauf sehen kann.

In der Klosterkirche, deren gotisch-isabellinische Fassade dem französischen Architekten Juan Guas, der sein Werk in Spanien entwickelte, zuzuschreiben ist , können Sie die wunderschönen Figuren eines flämischen Altarbildes aus dem 15. Jahrhundert bewundern. Das mehrfarbige Holz zeigt Szenen aus der Passion Christi. Diese Figuren wurden vom Hauptaltar entfernt und in einer Nische platziert. So können wir die zarte Ausdruckskraft ihrer Gesichter aus der Nähe betrachten.

Im Refektorium beschreibt die Präsidentin des Camino del Asombro, wie die Nonnen zu Mittag aßen. Auf einem U-förmigen Tisch stand der heiße Topf. Er wurde zuerst der Äbtissin serviert, die mit ihrem Löffel auf den Tisch klopfte. Dies signalisierte den Nonnen, die Schließfächer mit den Holztüren dahinter zu öffnen und Besteck und Teller herauszuholen. Diese Szene soll den Besuchern „in erweiterter Realität“ gezeigt werden.

Eine weitere Spur der Nonnen, die hier lebten, sind die Strohhüte, die sie bei der Gartenarbeit trugen. Diese Hüte hängen an einer Garderobe und sind mit Namensschildern versehen, damit sie immer ihre Hüte tragen konnten: Asunción, Isabel, Catalina...

In einem großen Raum im Obergeschoss des Gebäudes sind schließlich in verschiedenen Räumen gefundene Gegenstände gesammelt, darunter der Sarg ohne Deckel, in dem die Totenwache für die verstorbenen Nonnen abgehalten wurde. Einer kleinen Gedenktafel zufolge stammt er aus dem Jahr 1766. Ebenfalls vorhanden sind die Kleider der Novizinnen bei ihrem Eintritt ins Kloster sowie eine kleine, einen Quadratzentimeter große Reliquie vom Rock Jesu – mit Echtheitszertifikat des Vatikans –, die Isabella der Katholikin gehörte und dem Kloster in ihrem Testament vermacht wurde, so Ayres.

EL PAÍS